大阪大学(大学院)

理学研究科

化学専攻

博士後期課程

2

張 路明

チョウ ロメイ

男

1997-07-30

08078352177

江蘇科技大学

学士

環境と応用化学科、応用化学専攻、有機合成法陳孝曇研究室

E: 化学

物理化学、機能物性化学およびその関連分野

中澤研究室(物性物理化学研究室)

中澤康浩

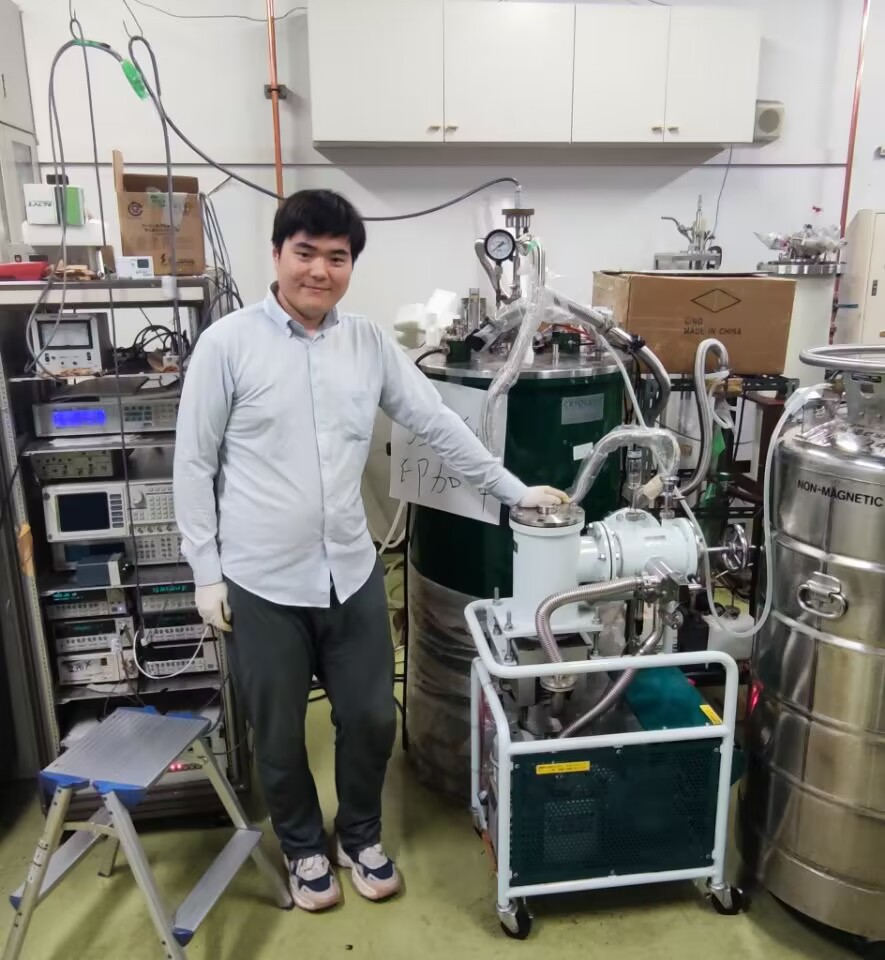

分子性物質の量子キャリアによる特異な熱輸送特性の研究

物質中に温度差が存在すると、熱が自発的に高温から低温へと移動する。これは電子運動や格子振動などの自由度が熱を運ぶことであり、熱伝導と呼ばれる。特殊な熱伝導特性を持つ放熱材と断熱材は日常生活から工業生産に至るまで幅広く利用されている。一方、熱伝導は荷電粒子の運動だけでなく、フォノン(結晶格子の振動)やスピン(磁性)の異常を検出するためにも有効であり、電気伝導とは異なった輸送特性を評価できる。特に、量子コンピューターへの応用が期待されているマグノン、スピノン、マヨナラフェルミオンなどの量子キャリアの研究に重要である。私たちは0.1Kの低温から室温まで自動で連続的に感度よく測れる装置を開発し、分子性柔軟結晶の同一試料の広範な温度での熱伝導測定を初めて可能にした。今はより強力的な熱伝導率測定装置を開発している。

◎学術雑誌等(紀要・論文集等も含む)に発表した論文、著書 Fiz. Nizk. Temp, 2024, 50, 408–414. Low Temp. Phys.(Fiz. Nyzk. Temp), 2023, 49, 588–593. ChemPhysChem, 2023, 24(4). Synlett., 2020, 31(09), 878-882. 阪大熱学レポート2021, No.42, 42-43. 他5報、いずれも査読なし ◎国際会議における発表 CATS-2023,泰安(中国), 2023 年 9 月 22 日[ポスター発表(受賞)] (ICCT-2023),大阪,2023年7月30日[口頭発表] 第58回熱測定討論会,東京,2022年10月28日[ポスター発表(受賞)] 第16回分子科学討論会, 横浜, 2022 年 9 月 21 日[ポスター発表] ◎受賞歴等 2023年The 12th China-Japan Joint Symposium on Calorimetry and Thermal AnalysisにおいてBest Poster Awardを受賞 2023年第58回熱測定討論会学生優秀講演賞:都の西北賞 2023年超階層マテリアルサイエンスプログラムに採択 2021年ロータリー米山財団奨学生に採択(1年間) 2021年大阪大学リーディング大学院プログラムインターラクティヴ物質科学カデットプログラムに採択 2018年全国化学工学実験(華東地区)最優秀賞 2017年「数創杯」全国数理モデリ学部最優秀賞 2014年第28回中国化学オリンピック(決勝)で銀メダル賞

分子性物質の量子キャリアによる特異な熱輸送特性の研究

https://www.chem.sci.osaka-u.ac.jp/lab/matsuo/history/zhang_intro/zhang.html

Thermal conductivity measurement system for molecules-based compounds available in a wide temperature region

上記の第一著者で発表した、異種温度計兼用による広温度範囲(-273℃~25℃)の熱伝導率測定装置開発の論文Low Temp. Phys.(Fiz. Nyzk. Temp), 2023, 49, 588–593. も添付いたします。

アップロード済(変更なし)

分子性結晶単結晶試料による熱伝導計測システムの開発

阪大熱学レポートで出した上の発表論文の日本語版です。阪大熱学レポートは気軽に書けて好きです。

アップロード済(変更なし)

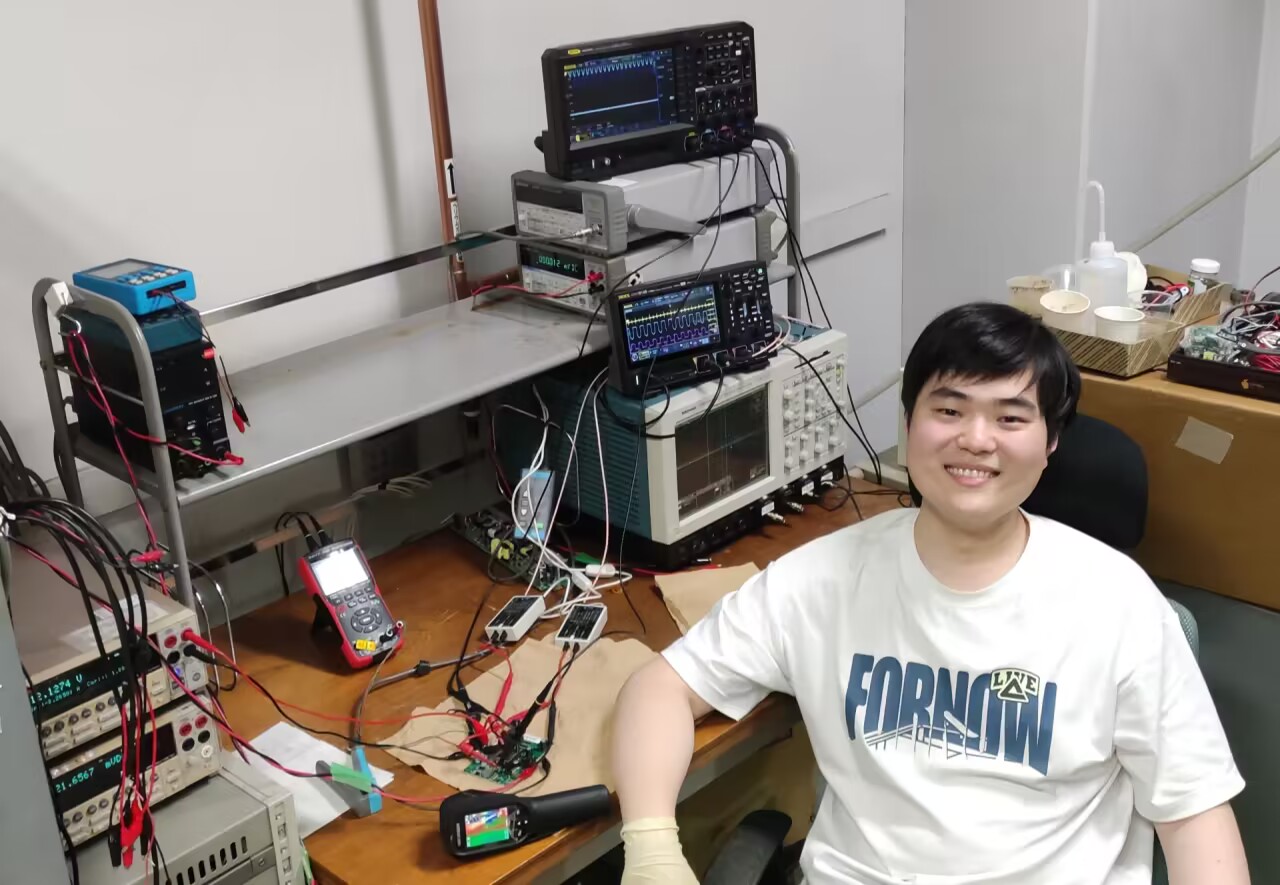

熱伝導率測定用切り替え回路とノイズ分析

その後、上の切り替えを自動化にしました。(阪大熱学レポート)

アップロード済(変更なし)

第二種電気工事士 溶接技能者

レベル3 会議の場や業務上の打合せ等に参加し、発言、議論を行うことができる

北京語

レベル4 母語話者相当の能力があり、現地赴任等に問題なく対応できる

英語

レベル2 その言語で書かれたドキュメントを自力で読解しながら業務に当たることができる

台湾語

レベル4 母語話者相当の能力があり、現地赴任等に問題なく対応できる

日本/私費/2020.12ー2026.3

国際学会発表 著者: 〇Zhang Luming, Y. Nakazawa 題名: Thermal Conductivity Measurement System for Wide-Temperature Range for Single Crystals of Molecular Compounds 学会名: The 12th China-Japan Joint Symposium on Calorimetry and Thermal Analysis(CATS-2023),泰安(中国), 2023 年 9 月 22 日[ポスター発表(受賞)] 著者: 〇Zhang Luming, et al. 題名: Thermal Conductivity Measurement System for wide temperature range 学会名: International Conference on Chemical Thermodynamics (ICCT-2023),大阪,2023年7月30日[口頭発表] 他二報

国内学会発表受賞 著者: 〇張 路明, et al. 題名: 二次元層状金属錯体の面内、面間熱伝導測定 学会名:第58回熱測定討論会,東京,2022年10月28日[ポスター発表(受賞)] 2022年7月11日 梅田駅前で、献血活動の呼びかけ、及び400mlの献血を行いました。

超伝導やマグノンなどの新規物理現象を研究するための広温度範囲に対応した高精度熱分析装置の開発を行っています。 アナログ回路(微小信号処理回路と電源回路)の開発経験があります。 python(計測器の制御及びデータ処理)とC言語(マイコン)をよく使い、C++、Verilog、htmlやHPBASICを開発したことがあります。

私は有機超伝導物質などの結晶に対して、極低温から室温以上の広い温度領域で絶対精度と分解能を持つ熱伝導測定を中心とした熱力学特性の測定装置の開発に取り組んできています。 中学校の時から、化学に魅了され、独学で大学の教科書の勉強を始め、高校時代には第28回中国化学オリンピック(決勝)で銀メダルを獲得しました。得られた化学知識のおかげで、学部では毎年奨学金をいただき、専攻一位で卒業できました。学部入学してすぐに研究室で有機合成法の研究を開始し、その成果を国際雑誌と特許で発表しました。院生になってからも、実験と講義の両立を進めております。その成果の一部として、国際雑誌で第一著者として1報、第二著者として2報の論文を発表し、国内外の学会でもそれぞれ1件ずつ受賞しました。講義では8割以上がSと高評価を得ています。また、自主的に副専攻である「基礎理学計測学」を選び、評価されました。 ただ授業だけでなく、異分野の知識も自己学習で勉強してきました。学部三年生の頃には数学専攻の講義「抽象代数学」を受け、満点を取りました。同年、「江蘇省高等数学コンテスト」で一等賞を獲得しました。これらの経験が物理と電子の知識の理解に大いに役立っています。学部四年生の時に、有機合成装置の修理をきっかけに電子回路を学び始め、しっかりとした回路知識を習得しました。独学で学んだ回路、制御工学、信号処理、アルゴリズム、誤差分析や微弱信号計測の知識は、現在の研究に非常に役立っています。大学院に進学した後も、これらの技術の学習を続けています。より良い装置を作るために、電気工事士と溶接の資格を取得し、旋盤とフライス盤による切削加工もできるようになりました。さらに、プログラミングを独学し、研究室の古いプログラムをPythonで書き直しました。現在は、FPGAやマイコンを用いた高速制御の開発も行っています。 言語力についても独学で学び、学部の時に日本語能力試験N1に151点で合格しました。来日してからも、日本語の勉強を続けており、研究室での会話や日本語での発表、面接、学術交流でも問題なく、評価されています。研究室のセミナーでの発表は常に英語で行い、国際会議での学術交流にも慣れています。研究室で一番上の学生先輩の立場として、後輩たちを明るい雰囲気でリードし、リーダーシップを発揮しています。

通年

私は幼い頃から自然現象に魅了され、研究者の道に憧れてきました。化学との出会いは中学生の頃で、燃焼、変色、ガスの発生......いろんな反応現象が魅力的で、様々な化学理論も日常生活と深く関わっています。 しかし、勉強が進むにつれ、実験結果を強力な計測同定装置で確認しなければならないことに気づきました。学部で有機化学の研究で、さらに計測法の重要性を痛感し、計測学について勉強し始めました。測定装置を開発しながらも有機化学の知識を生かすため、物性物理化学の道を決めました。凝縮系物理化学または物性物理学は、理論も複雑かつ実験も大切な分野で、まだ十分に理解されていません。 ただし、物質科学の発展は人類に変革をもたらす技術につながっています。 高温超伝導体はモーターや電源の小型化、コスト削減、送電の効率化に繋がり、より良い生体材料は人工子宮の開発を促進し、先端材料も核融合発電の大きなネックになっています。一方、基礎科学である物性物理学には実験技術が必要です。電子、真空、低温などの工学の最先端技術を利用しなければ、理論を補強できる新しい結果を得ることが難しいところがあります。そのため、大学と企業の間のコミュニケーションと連携が、ますます大切になっています。これまで私は企業での実務経験がありませんし、企業とはどんなものなのかという具体的なイメージもない状態です。今回の機会を通して、ぜひ自分自身で企業に足を運んで、直接企業の運営方法や従業員の働き方を体験し、それを自分の人生の貴重な財産にしたいと思っています。

計測は情報の源、人間が世界を認識する手段であり、今日の研究と社会を陰で支える重要な学問である。私は質量分析器のイオン化方法に貢献した、2002年ノーベル化学賞受賞者である田中耕一のような装置に極め、計測方法の開発で社会に貢献する研究者になりたい。材料開発と電子計測などの多分野の最先端研究を統合し、物性計測分野を牽引する研究者を目指している。物性計測法の開発を通じて、物性科学と新規材料開発、さらに人類の発展に貢献したい。

キャリア関連部局・その他

ハンダイスタッフ

gakusei-sien-career@office.osaka-u.ac.jp

はい

受け取る