アルカリ性不良土壌の緑地化研究と鉄イオン吸収メカニズムの解明研究

次世代肥料 ムギネ酸

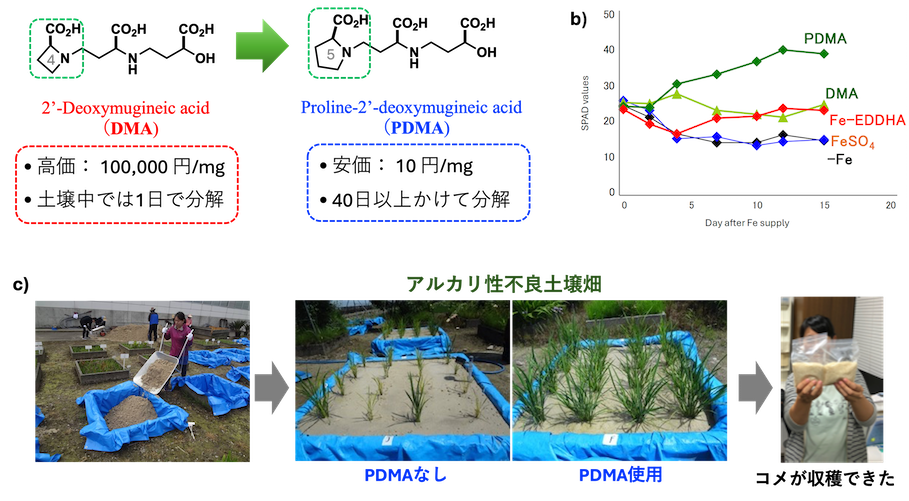

全世界の陸地の67%は農耕に適さない不良土壌とされていますが、そのうちの半分はアルカリ性不良土壌という砂漠土壌です。 このような土壌では鉄イオンが水不溶態となってしまうために、植物は根から鉄を吸収できずに枯れてしまいます。 この問題に対して、イネ科植物のオオムギはムギネ酸と呼ばれるキレート剤を根から分泌し、鉄との錯体を形成させることによって鉄を溶かします。 ついで、特異なトランスポーターを介してムギネ酸・鉄錯体を取り込むことで、アルカリ性条件下でも効率良く鉄イオンを吸収するアルカリ耐性機構を有しています。 しかしながら、同じイネ科植物でもイネやトウモロコシはムギネ酸類類の分泌能が低いために砂漠土壌では生育できません。 そこで、我々はムギネ酸を肥料として供給できれば砂漠土壌でもイネやトウモロコシが栽培できると考えました。 しかしながら、ムギネ酸は非常に高価であり、かつ土壌ですぐに分解してしまうため、ムギネ酸を肥料として利用することは困難でした。 そこで私達は、より安定かつ安価に供給可能なムギネ酸の誘導体プロリンデオキシムギネ酸(PDMA)を開発しPDMAの投与によって砂漠土壌でも実際にコメが収穫できることを実証しました。 この成果はTVや新聞、Yahoo!ニュース等で度々取り上げられており、一般的にも関心の高い研究成果となっています。 現在はこの技術の実用化を進めており、実用化によって世界的な食糧不足問題が解決され、飢餓のない世界が実現できると期待されています。

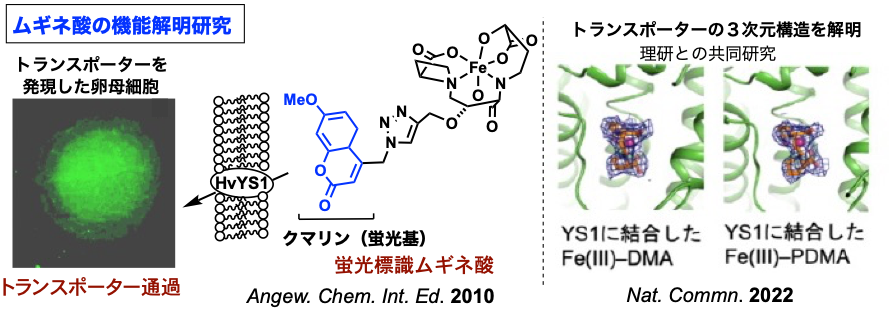

以上の実用化研究と共に、イネ科植物や動物がどのように鉄イオンを吸収し利用しているかを明らかにする学術的研究も進めています。

これまでに、ムギネ酸を蛍光標識化する手法を世界に先駆けて開発し、ムギネ酸の植物体内での挙動を明らかにすることに成功しました。また、最近では理研との共同研究によってムギネ酸・鉄錯体を取り込むトランスポーターの3次元構造の解明にも成功しています。

さらに、ムギネ酸の誘導体を用いて、哺乳類の鉄イオン取り込み機構を分子のレベルで明らかにすること、また植物感染症の治療薬への展開などを行っていきます。