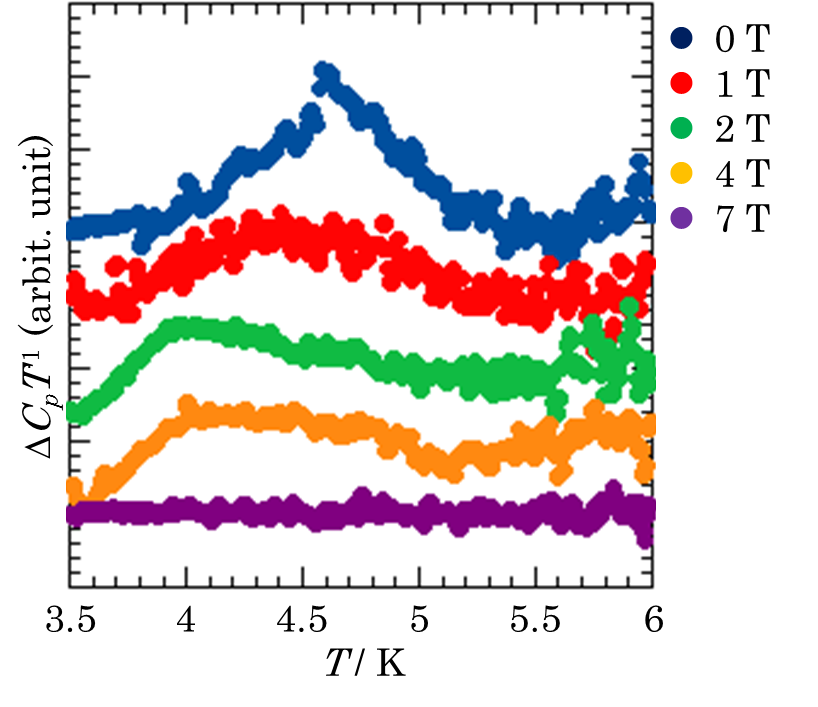

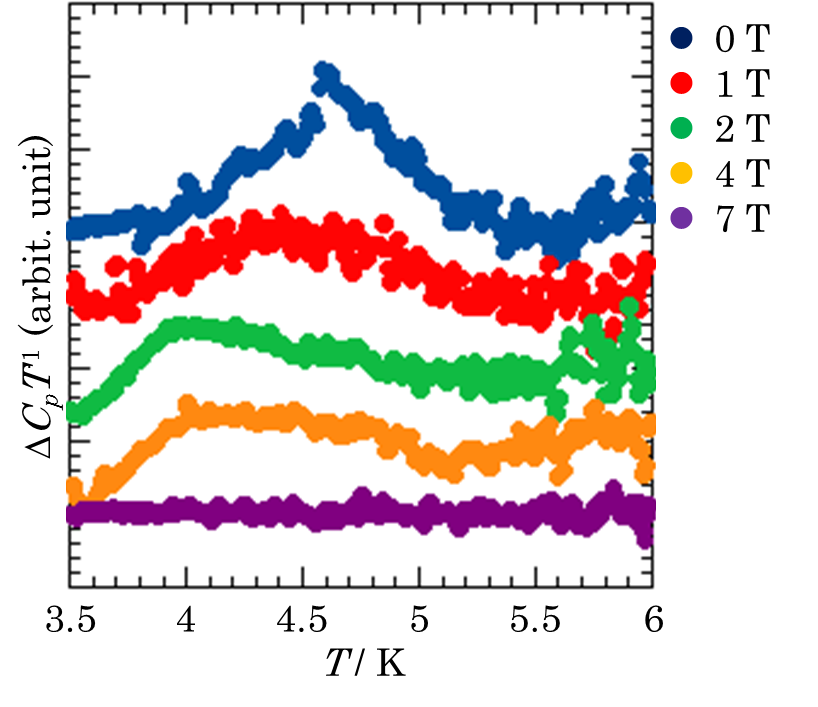

Fig. 1. Temperature dependence of electronic heat capacity of κ-(BEDT-TTF)4Hg2.89Br8 around the transition temperature obtained at ambient pressure. The data also include those obtained under magnetic fields applied parallel to the plane.

これまで,我々のグループでは,有機ドナー分子やアクセプター分子のラジカル塩などで電子相関によって生じる超伝導状態,電子相関によって電子が局在化するMott絶縁体物質で出現する反強磁性の秩序形成やスピン液体状態の形成について,相転移の特徴を調べたり,熱的な測定を用いて低エネルギーの励起構造をみることによって議論してきました.熱測定の有効性は,相転移のピークの形状や大きさ,低温での熱容量の温度依存性などからそのメカニズムや特徴を調べることにあります.主な研究対象としてきたκ-(BEDT-TTF)2X系は,代表的な有機超伝導体ですが,その電子状態の最も大きな特徴は分子がダイマー構造をもつためHOMOのつくるバンドが二つに分裂し,上側のHOMOバンドの丁度真ん中まで電子が詰まっている1/2filling状態が出来ることにあります.この状態は,電子の数とダイマーサイトの数が丁度一致している状態であり,もしこのような系にドーピングを行うとMott絶縁体状態の中に移動できるキャリアができ,それが結晶中を動き回ることになります.有機物質の塩でこのようなドーピングがなされて超伝導になる物質としてκ-(BEDT-TTF)4Hg2.89Br8があります.2003年の熱学レポートで紹介していますが,低温の電子状態から金属でありながら電子熱容量係数が異常に大きな強相関金属という電子状態をつくることが判っています.

この物質に圧力をかけていくと,金属的な状態に変化があらわれ超伝導転移の温度や構造が変化して行きます.常圧では0.4 GPa以上の加圧状態でバルクの超伝導体になりますが,さらに加圧すると0.7 GPaで8.5 K程度の転移温度を示します.加圧に伴い電気抵抗の温度依存性も変化し,電子相関による温度の2乗に比例した項が現れてきます.

Fig. 1. Temperature dependence of electronic heat capacity of κ-(BEDT-TTF)4Hg2.89Br8 around the transition temperature obtained at ambient pressure. The data also include those obtained under magnetic fields applied parallel to the plane.

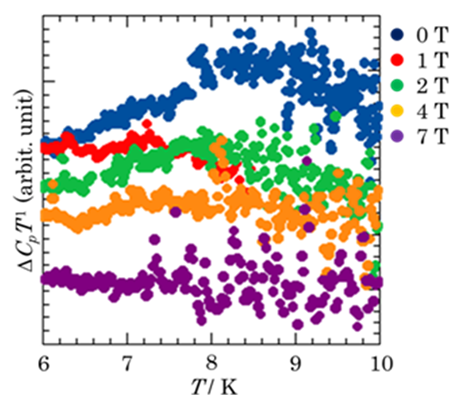

Fig. 2. Temperature and magnetic fields dependences of heat capacity of

κ-(BEDT-TTF)4Hg2.89Br8 obtained under 0.70 GPa, where the transition temperature shows maximum values.

我々は,圧力下での熱力学的な性質を理解するため,この系の3.3 mgの単結晶を使って,これまで何度か報告してきた有機化合物単結晶のクランプセルを用いた交流加熱法を使った測定を行い,超伝導の特徴を議論しました.Figs.1,2は0.1 MPa程度の僅かな圧力をかけた状態と0.7 MPa程度の圧力印加した状態での超伝導転移温度周辺の熱容量を示したものです.4.6 K程度に比較的はっきりとしたピークがありますが,通常みられる超伝導転移のピークと比べるとかなりブロードになっています.面に水平方向に磁場を入れているため,テスラ級の磁場を入れていっても熱異常のおこる温度はあまり低下せず,磁場の侵入とともに体積分率が減っていきます.輸送現象などで調べられているこの物質の面平行方向でのHc2は非常に大きく,この熱測定の結果はその様なデータと矛盾なく理解できます.一方,0.70 GPaまで圧力をかけていくとバックグランドの変化に埋もれていますが,8–9 Kに非常にブロードな熱異常が見えます.磁場中での振る舞いが0.1 MPaの場合と良く似ており超伝導による熱異常を捉えていると考えることができます.一般に交流熱測定は高い温度分解能をもつため,大きなバックグランドと格子熱容量がある中でも超伝導による熱異常が検出されますが,これはスタイキャストなどによるバックグランドもすべて含んだものの中の1%程度という非常に小さい信号になります.しかし,転移点の変化の系統性と磁場依存性などから輸送現象で見出された超伝導転移の圧力による変化は部分的なものではなくバルク全体として起こっていることが分かりました.さらに加圧していくと,転移温度は低下していきますが,1.3 GPa程度では4–5 K付近にブロードなピークが見られます.温度をTcでスケールしてCpT−1をプロットして比較してみると,転移温度が最高値をとった0.7 GPaから1.3 GPaへの変化はκ-(BEDT-TTF)2Cu[N(CN)2]Br塩やそのBEDse-TTFの置換体における加圧によってMott境界から離れ,Tcが低下していく領域での振る舞いに良く似ています.一方,低圧領域でみられた0.1 MPaから0.42 GPaへピークが大きくなる傾向は体積分率の変化を伴っており酸化物超伝導体などで知られたアンダードープ領域に近いのかもしれません.バックグランドをより小さくすることで検出感度をあげることができれば,このような系統系な変化をさらに詳細に調べることができると考えており,装置面からの検討を加えているところです.

Copyright © Research Center for Structural Thermodynamics, Graduate School of Science, Osaka University. All rights reserved.