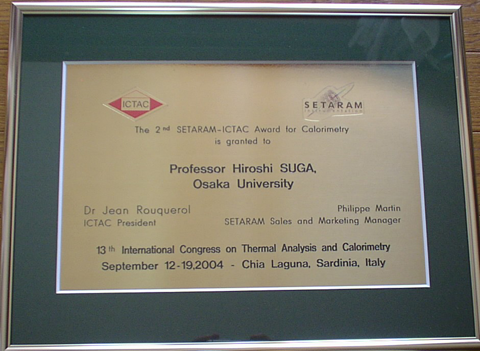

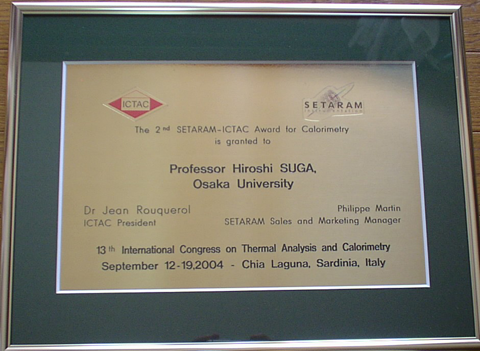

2004年9月12日から19日までイタリアのサルジニア島キアラグナで開催された第13回熱分析・熱測定国際会議(ICTAC)において, SETARAM-ICTAC賞が菅 宏名誉教授に授与されました. この賞は,熱科学の分野で世界的に傑出した貢献をした個人に贈るため2000年に制定されたもので, 4年に一度の国際会議で受賞者の選考が行われます.

菅先生はスウエーデンのWadso教授に次ぐ2人目の受賞者として選ばれました. 長年にわたる低温熱容量測定によって様々な分子集合状態,とくに「ガラス性液体」, 新しく発見された「ガラス性結晶」などの非平衡凍結状態の緩和過程に関する定量的研究, また50年来の課題であった「氷の秩序相ice XIの発見」などの研究成果が高く評価されたものです. このような発見によって固体物理化学に関する教科書は, 分子の集合形式の多様性や熱力学第三法則の普遍性について書き改められるものと期待されています. また,液体固有と捉えられてきたガラス転移現象が, 結晶を含む固体全体に共通した普遍的現象として認識を改めさることにも成功されました. これらの成果はユニークな熱量計の開発,顕著なミクロ化の努力の結果でもあり, 断熱熱量計に超低周波分光計としての機能を付与させたことにも大いに関係することです.

受賞講演は「Calorimetric Study of Transition Phenomena in Molecular Solids」という演題で行われ, 種々の手法で作成した分子性の液体ガラスやガラス性結晶の基本的熱力学性質について, 熱容量測定から解明できた諸例について解説されました. 欧米先進国に比較して我国での実験熱力学分野は著しく立ち遅れていることが指摘されていましたが, 今回の菅先生の受賞はこの分野の若い科学者に対して大きな刺激と自信を与えるものと期待されます.