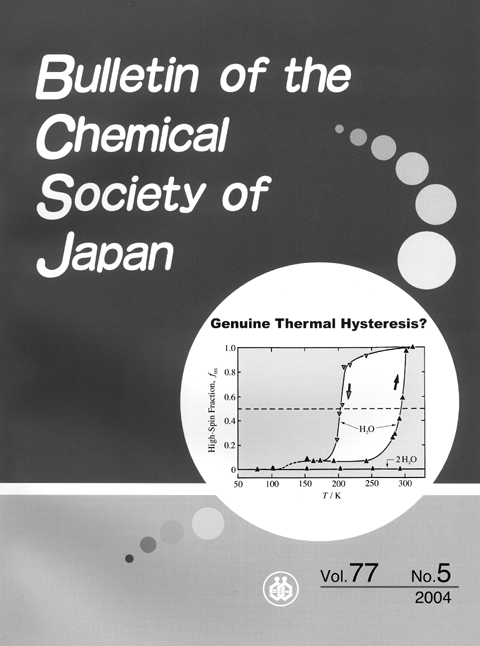

日本化学会欧文誌 (Bulletin of the Chemical Society of Japan: BCSJ) に投稿した論文 “Cause for Unusually Large Thermal Hysteresis of Spin Crossover in [Fe(2-pic)3]Cl2•H2O” by Tadahiro Nakamoto, Ashis Bhattacharjee and Michio Sorai が,本年5月号の最優秀論文賞 (BCSJ賞) に選ばれ, Headline Articleとしての栄誉を受け5月号の表紙を論文中の図で飾りました(図参照)[1].

27年前に筆者の一人徂徠らが西ドイツ留学中に,スピンクロスオーバー錯体 [Fe(2-pic)3]Cl2•H2O (2-pic = 2-picolylamine or 2-aminomethylpyridine) が90 Kにもおよぶ異常に大きな相転移温度に関するヒステリシスを示すことを, 57Feメスバウァー分光で見出しました [2]. 温度誘起スピンクロスオーバー相転移がヒステリシスを示すと, そのループの温度域では高スピンと低スピンの双安定状態が実現するので, 分子レベルでのスウッチングや記憶素子としての応用の可能性があり, 現在注目を集めています.ヒステリシスの詳細を研究する目的で,断熱法による熱容量測定を行った結果, ヒステリシスは真性ではなく見掛け上の仮性のものであることが判明したのが論文の要旨です.

一般のヒステリシスでは,相の温度変化が昇温時には低温相から高温相, 降温時には高温相から過冷却高温相を経て低温相というループを形成します. ところが本錯体の「大きなヒステリシス」の原因は, 低温相と高温相以外に準安定低スピン低温相が存在するため, 見掛け上現れた仮性の「ヒステリシス」現象だったわけです. なぜこのような事態が生じたかには,幾つか理由と事情がありましたが,最も大きな原因は, この錯体の高温相は冷却時に安定低温相に相転移せず,必ず90 Kほど過冷却し, そこで準安定低温相に相転移するためでした.準安定低温相に移って初めて, 安定な低温相に向って不可逆的な安定化を起こすため,見掛け上の大きなヒステリシスが現れたわけです. すなわち,安定な低スピン低温相の核生成と成長が,準安定低スピン低温相で初めて可能になりました.

メスバウァーに限りませんが,一般に分光法の実験で物質の相挙動を正しく把握することは困難です. その点,物質を相として捉える熱力学的手法は,正確な相系列の決定に無くてはならない実験手段です.