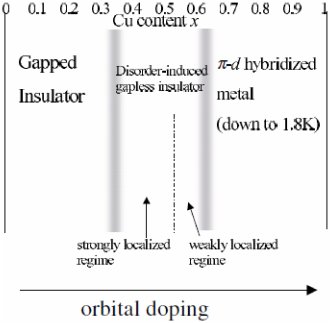

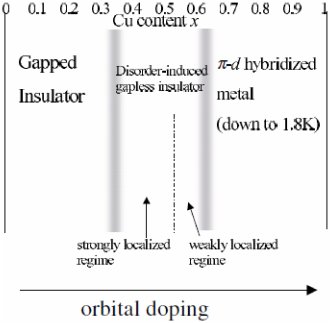

Fig. 1. Conceptual phase diagram of (DI-DCNQI)2 Ag1−xCux studied by Itou et al. (Synth. Met. 120, 835 (2001).)

Fig. 1. Conceptual phase diagram of (DI-DCNQI)2 Ag1−xCux studied by Itou et al. (Synth. Met. 120, 835 (2001).)

Fig. 1. Conceptual phase diagram of (DI-DCNQI)2 Ag1−xCux studied by Itou et al. (Synth. Met. 120, 835 (2001).)

Fig. 1. Conceptual phase diagram of (DI-DCNQI)2 Ag1−xCux studied by Itou et al. (Synth. Met. 120, 835 (2001).)

昨年度の本レポート No. 27 (2006年) 研究紹介1 で紹介したように強いアクセプター分子であるDI-DCNQIは,一価のカチオンと組み合わさって電荷移動塩をつくり,分離積層型の結晶構造になります. 分子はc 軸方向にカラム状に積層し,幅の狭い1次元的なバンドを形成します. こうした狭いバンド内では電子同士に強い電子相関の効果が働くため,いわゆる低次元強相関物質としての特性が現れます. (DI-DCNQI)2 Agは,200 K付近で等価な分子サイトに電荷密度の濃淡が生じた電荷秩序状態を形成して絶縁体になり,より低温の6 K付近で反強磁性の磁気転移をおこしますが,その磁気相転移は76 mJ K−1 mol−1程度の非常に小さいエントロピーになるものでした. 電荷秩序をつくった電子の濃淡構造の中でおこるスピン秩序の形成であり,格子の乱れに敏感であることが小さなエントロピーと,別におこなわれた試料依存性などの実験から示唆されています. この塩はもともと1/4フィリングの金属的なバンド状態から電子間のクーロン相互作用によって絶縁化している物質であり,外部から圧力をかけたり,バンドフィリングを変化させたりすることで容易に金属状態へと復帰します. 電荷秩序が融解し,電子が再び動き回ることになります. AgサイトをCuで置換し,カチオン混晶塩をつくることで,電子状態がどのように変わるかはItouらによって調べられており,Fig. 1のような状態図が得られています. Cu添加によって絶縁化が抑えられ,次第に金属状態になりますが,大きくわけて電荷ギャップがはっきりと開いた絶縁体領域,中間組成の比較的不均一な領域,金属領域になります. Ag塩は純粋にπ電子がつくる低次元化合物ですが,Cuを置換することでCuのもつd電子の寄与が付加され,πd混成の効果が現れます. Cuの組成が少ない領域ではCuは局在化したπ電子スピンのオーダーを抑制する方向に働いていますが,金属的な挙動を示すような試料ではCuのd軌道も積極的に金属的な伝導に関わるようになると考えらます. このため,電子熱容量の様子がどのようになるか興味がもたれます.今回,私たちは,この金属の領域に興味を持って調べてみました.

実験は,全体で0.5 mg程度の試料を集めて,アデンダにはりつけ緩和法という方法で行いました. 個々の結晶は非常に細い針状なので,20 – 30本程度の結晶を顕微鏡下で試料ステージにのせ,DI-DCNQIがカラムをつくるc 軸方向がそろうように配置しました. 磁場はc 軸に垂直方向に印加しました.

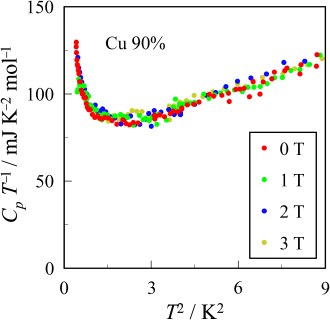

Fig. 2. (Click to enlarge.)

Temperature dependence of heat capacity of (DI-DCNQI)2 Ag0.10Cu0.90 shown in a CpT −1 vs T 2 plot.

Fig. 2. (Click to enlarge.)

Temperature dependence of heat capacity of (DI-DCNQI)2 Ag0.10Cu0.90 shown in a CpT −1 vs T 2 plot.

AgサイトにCuを90%ドープした(DI-DCNQI)2 Ag0.10Cu0.90の熱容量をFig. 2に示します. Cu塩に近い組成の金属塩になるとπd混成の効果によって電子熱容量係数が大きく増加した金属状態になっていることが明らかになりました. 最低温度でのCpT −1の上昇は分子中のヨウ素の原子核によるもので電子熱容量とは直接関係しません. 外部磁場を印加しても熱容量の変化がないので,局在したd電子の磁気的な寄与や,常磁性不純物として残っているスピンの寄与ではなくバンド状態になっている電子質量そのもの増大であると考えられます. これは希土類や遷移金属元素などで局在系に近いf, d電子が伝導電子と混成して電子の有効質量を大きくする重い電子系の形成に良く似た現象です. Cuを90%ドープした試料の電子熱容量係数γ は約64 mJ K−2 mol−1にも達し,Cuが100%の場合の42 mJ K−2 mol−1よりも遥かに大きな値になります. π電子のつくる擬一次元的なバンドにd電子をドープしていくという意味ではCu 100%試料のほうがπd混成効果は大きくなり電子質量の増加が顕著になるのが自然ですが,このように90%程度の試料のほうが効果が大きいことを考えると,もともとπ電子系としてもっている強相関の効果がこのような金属状態のなかで状態密度の増加に大きく効いているように思われます. Ag塩の強相関による電荷秩序の形成が,電子相関のメカニズムによるものであることと矛盾なく理解することができます. π電子系でおこるこのような電子質量の増大の問題は非常に面白い問題であり,詳しい組成依存性や磁気的な測定などをしたいと思います.

Copyright © Research Center for Structural Thermodynamics, Graduate School of Science, Osaka University. All rights reserved.