Fig. 1. (Click to enlarge.)

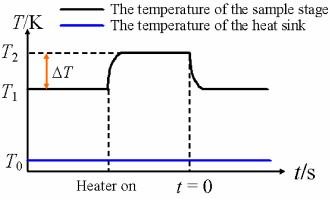

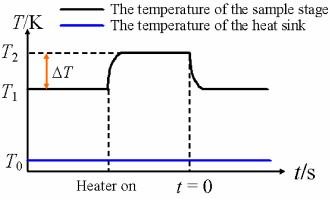

Typical temperature profile against time in a relaxation type measurement.

T0 is the temperature

of the heat sink, T1 and

T2 is the temperature

of sample stage in steady state.

Fig. 1. (Click to enlarge.)

Typical temperature profile against time in a relaxation type measurement.

T0 is the temperature

of the heat sink, T1 and

T2 is the temperature

of sample stage in steady state.

θ型と呼ばれる結晶構造を持つ電荷移動錯体θ-(BEDT-TTF)2 X 系は,絶縁体から超伝導に至るまで多様な電子物性を持つことから近年注目を集めています. θ型に属するθ-(BEDT-TTF)2 MZn(SCN)4 (M = Cs, Rb)は強い電子相関のため低温では電荷の密度分布を形成します. Rb塩は長距離的な電荷の密度分布を形成するのに対し,Cs塩ではそのような電荷分布は極低温まで秩序化せず動的にゆらいでいると考えられ,電子間相互作用,電子−格子相互作用が複雑に作用する興味深い物質となっています. これらの相互作用の影響は熱容量にも現れ,Cs塩の低温熱容量には電荷ゆらぎとカップルした特徴的な格子熱容量が観測されています. また,Cs塩では低温で奇妙な非線形伝導性が現れることが報告されています. 最近電流印条件下でのX線回折実験が行われ,電流印加により特定の周期の電荷密度分布が抑制されることが指摘されています. 電流印加による電荷ゆらぎの抑制がフォノンにどのような影響を与えるかは非常に興味深い問題であり,我々はそれを熱容量測定により考察できないか考えています. このCs塩の物性の面白さに加え,電流印加条件下での熱容量測定例はほぼ皆無であることから,そのような測定開発を試みてみました.

電流印加条件下ではサンプルは定常状態にあり,通常の平衡状態での熱容量と同等に扱うことは難しいと考えられます. 電流印加条件下での熱容量がどのように定義されるか問題は残りますが,格子熱容量に関する何らかの情報を得ることは可能であると考えられます. 測定に際しても,電流印加によるサンプルの発熱が測定に深刻な影響を与えることが予想されます. サンプル抵抗が温度変化するため,熱容量測定のための温度変化の過程でサンプル自身の発熱を一定に保つことが難しく,熱容量測定の成立のためにはサンプル発熱の温度変化をモデル化し,測定に組み込む必要があります.

Fig. 1. (Click to enlarge.)

Typical temperature profile against time in a relaxation type measurement.

T0 is the temperature

of the heat sink, T1 and

T2 is the temperature

of sample stage in steady state.

Fig. 1. (Click to enlarge.)

Typical temperature profile against time in a relaxation type measurement.

T0 is the temperature

of the heat sink, T1 and

T2 is the temperature

of sample stage in steady state.

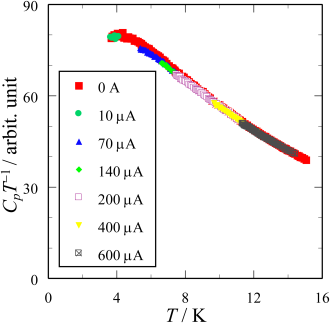

Fig. 2. (Click to enlarge.)

Heat capacity of θ-(BEDT-TTF)2 CsZn(SCN)4 with

applying electric currents (c axis direction).

Fig. 2. (Click to enlarge.)

Heat capacity of θ-(BEDT-TTF)2 CsZn(SCN)4 with

applying electric currents (c axis direction).

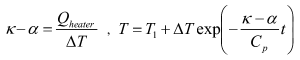

測定には緩和法を用いた測定を行いました. 緩和法で考える小さな温度変化ΔT の範囲内でサンプル抵抗が温度に対し直線的に変化する,つまりサンプル発熱が温度に対し直線的に変化する(Qsample = αT + β,α, β は一測定点において一定)と仮定し,この影響を取り入れると,定電流印加条件下では熱伝導κ をκ − α で置き換えた形の式が導かれます(各値についてはFig. 1参照).

今回,ΔT からκ − α を求め,緩和カーブフィットを行うことで熱容量Cp を決定しました. まず,この測定手法の妥当性を調べるため,酸化ルテニウムチップ型センサーの熱容量を測定しました. センサーは低温で大きな抵抗の温度依存性を示すため,測定の妥当性の調査に適していると考えられます. 結果,定電流印加による熱容量の変化は観測されず,サンプルによってはこの測定法が成立することが伺えます.

接触抵抗を軽減するために,Cs塩表面に部分的に金蒸着を施し,そこに銀ペーストで電流印加用の端子を接続しました. 伝導方向(c 軸方向)に定電流を印加した条件下での熱容量測定結果がFig. 2です. 低温域や高温域では電流印加による熱容量の変化は観測されませんでしたが,5 〜 8 Kの範囲内で僅かながら熱容量が減少するという結果が得られました. Cs塩の測定時,電流印加条件下での緩和カーブは指数関数的な変化を見せていたことから,サンプル発熱はQsample = αT + β で近似でき,上記の手法で熱容量が決定できると考えられます. サンプル自身のヒーティングによりサンプルステージに温度勾配が生じ,センサー温度計とサンプルに一定の温度差が生じている場合,熱容量は見かけ上増加することから,このような温度勾配は無視できると考えられます. しかし,ΔT の範囲内でサンプルとセンサーの温度差が劇的に変化する場合は測定結果に異なった影響が出ると考えられるので,今回観測された熱容量の減少が本質的なものであるかを確かめるため,更なる検証が必要とされています.

日野浩靖,山下智史,中澤康浩,第43回熱測定討論会(札幌),1B1040 (2007).

Copyright © Research Center for Structural Thermodynamics, Graduate School of Science, Osaka University. All rights reserved.