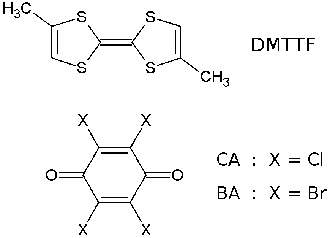

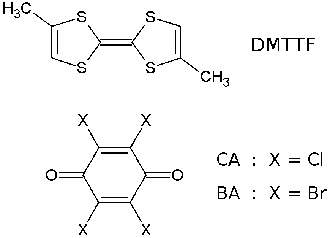

Fig. 1. Molecular structures of DMTTF, CA, and BA.

Fig. 1. Molecular structures of DMTTF, CA, and BA.

電荷移動錯体は,電子供与体(D)から電子受容体(A)へ電荷が部分的に移動することによって安定化してできる錯体のことで,次の2種類に分類できます. 一つはDとAが別々に積み重なった分離積層型で,高い電気電導度を示します. もう一つはそれらが交互に積み重なった交互積層型で,半導体または絶縁体となります. 交互積層型の有機電荷移動錯体の中には,DからAへの電荷移動度(ρ)の異なる二つの状態,すなわちρ の比較的小さい中性相(N相)とρ の比較的大きいイオン性相(I相)との間で,N相からI相へと相転移(NI転移)するものがあります. このNI転移は,電荷移動錯体に圧力を加えることによって起こること(圧力誘起)が多いのですが,TTF-CA (tetrathiafulvalene-p-chloranil)などの少数の錯体は,常圧下でも温度変化させること(温度誘起)によってNI転移が起こるため,盛んに研究されています. 当研究室でもTTF-CAについて,熱力学的研究を行ってきました(本レポート 1992年(No.13),1994年(No.15),1997年(No.18),1999年(No.20) 参照). 最近では,TTF-CAをベースとしてDやAに化学修飾を施すことで,NI転移を制御する研究が行われていて,有機電荷移動錯体系においても,量子常誘電性やリラクサー特性などといった最近注目を浴びている物性や機能が見出されています.

Fig. 1. Molecular structures of DMTTF, CA, and BA.

Fig. 1. Molecular structures of DMTTF, CA, and BA.

さて,DMTTF (4,4′-dimethyltetrathiafulvalene)錯体系では化学圧力効果によりNI転移温度を系統的に制御できることが知られています. そのなかでDMTTF-CA (Fig. 1)は,約65 Kにおいて温度誘起NI転移を示します. そしてこの錯体のAのCl分子を逐次Br分子へ置換していくにつれてAの分子サイズが大きくなり,負の化学圧力効果により錯体のNI転移が極低温までシフトしていき,量子常誘電性を示すようになります. また,すべてがBr分子へと置換されたDMTTF-BA (DMTTF-p-bromanil, Fig. 1)においては極低温でもN相を示します. そこで私たちは,一連のDMTTF錯体系のNI転移の機構および誘電的性質について熱力学的立場から調べるため,まず手始めにDMTTF-CAとDMTTF-BAを作成し,熱容量測定を行いました.

まずDMTTF(東京化成工業)を昇華精製し,CA(ナカライテスク), BA(東京化成工業)をアセトンを用いて再結晶し精製した後,等物質量のDMTTFとCAまたはBAを共昇華させることにより,電荷移動錯体を作成しました. このようにして得られた結晶を緩和型熱量計(Quantum Design 社製 PPMS Model 6000)を用いて,熱容量測定を行いました. なお測定温度範囲,測定試料量は,DMTTF-CAでは1.85 〜 100 K, 1.5185 mg,DMTTF-BAでは1.85 〜 100 K, 1.0245 mgと0.35 〜 20 K, 0.8714 mgでした.

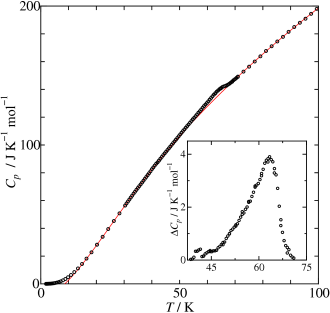

Fig. 2. (Click to enlarge.)

Heat capacity of DMTTF-CA. Inset shows its excess heat capacity.

Fig. 2. (Click to enlarge.)

Heat capacity of DMTTF-CA. Inset shows its excess heat capacity.

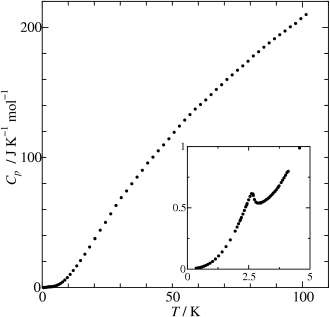

Fig. 3. (Click to enlarge.)

Heat capacity of DMTTF-BA.

Fig. 3. (Click to enlarge.)

Heat capacity of DMTTF-BA.

DMTTF-CAの熱容量の測定結果をFig. 2に示します. 63 KにNI転移によると思われる比較的小さなピークが観測されました. この温度は,過去に報告されている誘電率測定結果からの転移温度65 Kと近い値でした. NI転移の影響がないと思われる温度領域(20 〜 38 K, 70 〜 100 K)での測定値を,温度の6次の多項式でフィッティングして正常熱容量を決定し,これを用いて求めた過剰熱容量をFig. 2の挿入図に示します. 転移エンタルピー,転移エントロピーは,それぞれ47.3 J mol−1, 0.809 J K−1 mol−1と求められました. 転移エントロピーの値が小さいことから,この相転移は変位型であると考えられます. このことは,結晶構造解析において大きなエントロピー変化を生じるような無秩序性が特に見出されていないこととも合致します. このエントロピー変化は,結晶の格子振動の変化によるものと考えることができます. 今後,分光学的測定と併せた考察を行っていく予定です.

次に,DMTTF-BAの測定結果をFig. 3に示します. 2.6 Kに小さなピークが観測されました. 過去の誘電率測定結果によれば,DMTTF-BAは約4 Kより高温において誘電率にピークは観測されておらず,明瞭な相転移を示さないことが分かっています. 今回の測定では,極低温において新たな転移を見出したことになります. この転移については,何らかの誘電的転移の他にも,D, Aそれぞれの電子スピンの秩序化による磁気相転移の可能性も考えられます. そのことを調べるために磁場中(1, 2, 5, 9 T)での熱容量測定を行いましたが,特に顕著な磁場依存性は見られなかったため,三次元的な磁気秩序による磁気相転移ではないと分かりました. そこで,DA交互積層一次元鎖間での反強磁性相互作用によるスピンパイエルス転移であると考え,現在解析を行っています. そうだとすれば,DA鎖間で二量体化が起こって量子常誘電性が破れたことになります. この温度領域での誘電率測定が待たれます.

荒井 眞一郎,宮崎 裕司,稲葉 章,第43回熱測定討論会(札幌),1B1140 (2007).

Copyright © Research Center for Structural Thermodynamics, Graduate School of Science, Osaka University. All rights reserved.