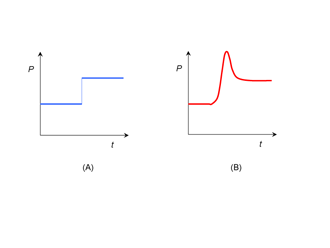

Fig.1 Transitions observed in various early–developmental thermogeneses: (A) a stairway–like change and (B) a transition with a temporal increase.

Fig.1 Transitions observed in various early–developmental thermogeneses: (A) a stairway–like change and (B) a transition with a temporal increase.

生物の発生は,単調で一様な変化として進行するわけではありません.孵化後あまり形態を変えることなく次第に成長しながら水中で生活していたオタマジャクシは,やがて短い期間にカエル(成体)へと劇的に変化します.単に形態が変るだけでなく,生活の仕方も変り,種によっては完全に陸に上がり,草食から肉食になります.地球上の生物進化も同様に,飛躍的な階段状の変化の積み重なりとして起こっていると,今日理解されています.さらに,人間社会の歴史も一様な変化ではなく,段階的発展であることが思い起こされます.すなわち,現世人類ホモサピエンスに限ってみても,数万年前の抽象記号の爆発,農業革命から,ずっと下って市民革命,産業革命,社会主義革命とたくさんの飛躍的変化を経験してきています.これらの変化の例は,非平衡系におけるアトラクターが不安定化して,別の安定アトラクターへ遷移する現象であると理解されます.遷移を引き起こす原因として重要なのは,システムが自己組織化(最適化)の進行の結果として,逆に不安定化することです.自己組織化の貫徹によって行き詰ってしまい,別の自己組織化への転換を余儀なくされると考えられます.市場原理主義の行き過ぎが引き起こしている今日の社会の歪もこのような不安定化の典型例といえるでしょう.

Fig.1 Transitions observed in various early–developmental thermogeneses: (A) a stairway–like change and (B) a transition with a temporal increase.

Fig.1 Transitions observed in various early–developmental thermogeneses: (A) a stairway–like change and (B) a transition with a temporal increase.

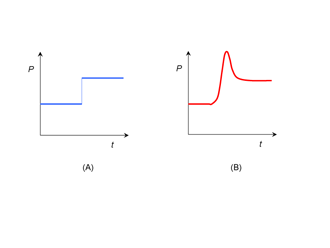

Fig. 2 Thermogenesis of the early development of the sea urchin, Peronella japonica.

Fig. 2 Thermogenesis of the early development of the sea urchin, Peronella japonica.

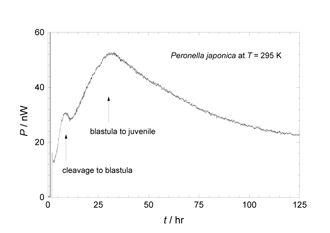

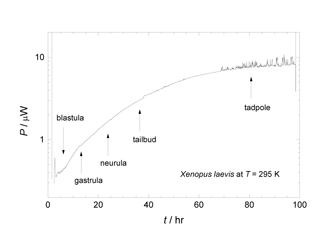

Fig.3 Thermogenesis of the early development of the clawed frog, Xenopus laevis.

Fig.3 Thermogenesis of the early development of the clawed frog, Xenopus laevis.

それでは,生物から人間社会に至るシステムにおいて,なぜ遷移が飛躍的変化として現われるのかが重大な関心事となります.これらのシステムの共通する特徴は,階層構造を持っていることです.階層的自己組織化システムには何らかの共通の遷移の仕方があると期待されます.生物発生の熱測定は,変態などの階層システムの飛躍的変化において,生物という多重階層構造の最下層の基礎代謝が実際にどのように変化するのかを知るための有力な手段を提供しています.

これまで長野らは種々の生物の熱測定によって,発生や乾燥休眠打破の諸段階において熱発生にもしばしば飛躍が観測されることを明らかにしてきました.さらに,最近この飛躍には2つのパタンがあるらしいことも分かってきました(Fig. 1).パタンAでは階段状の発熱の飛躍が観測され、パタンBでは転移において発熱のピークが現われます.パタンAの事例は,イトマキヒトデの卵成熟および受精,細胞性粘菌の飢餓処理において見られました.パタンBの事例は,ヨツアナカシパンの胞胚形成や胞胚から稚ウニへの変態(Fig. 2),ネムリユスリカの乾燥休眠打破などにおいて見いだされました.これらの観測結果は、発生段階の進行が基礎代謝においても飛躍として起こり,パタンBにおいては,大きな化学的仕事を伴って達成されることを示しています.

棘皮動物では,大きな卵から発生する種は,幼生期をスキップして成体が直接発生することが知られています.また,卵の直径が1 mmに達するツメガエルでは,発生が胞胚期,原腸胚期,神経胚期,尾芽胚期が重なり合いながら繋がっているため,明瞭な発熱ピークを見出すことができません(Fig. 3).これらの大きな卵の動物においては,卵に蓄積された栄養によって発生段階の飛躍を乗り越えることができるので,初期発生を短縮できるようになったと考えられます.

Copyright © Research Center for Structural Thermodynamics, Graduate School of Science, Osaka University. All rights reserved.