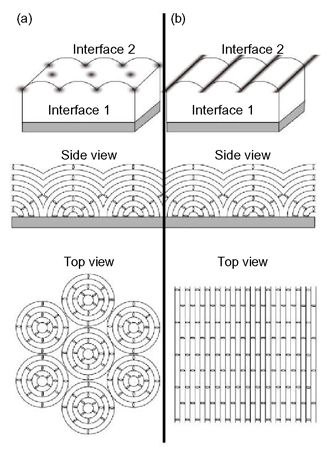

Fig. 1. Schematic view of (a) focal conic and (b) deformed focal conic. Ellipsoidal shapes represent the BBOA molecules.

Fig. 1. Schematic view of (a) focal conic and (b) deformed focal conic. Ellipsoidal shapes represent the BBOA molecules.

液晶性物質薄膜の欠陥構造の制御は,基礎および応用科学の両方の観点から,とても重要な分野です.層構造をもつスメクチックA相では,フォーカルコニックと呼ばれる独特なモルフォロジーがしばしば観測されます.これは,スメクチックA相の液晶分子の薄膜が,その分子に水平配向を促がす界面と垂直配向を促す界面の間に形成された場合に出現します.Fig. 1 (a) のように,薄膜を直線状に貫く欠陥を導入することで,層構造を保ちながら,液晶分子が interface 1(たとえば基板との界面)に対して水平配向し,もう一方の interface 2(たとえば大気との界面)に対して垂直配向します.この欠陥は,interface 2 では点状の窪み (point hollow) として出現します.

Fig. 1. Schematic view of (a) focal conic and (b) deformed focal conic. Ellipsoidal shapes represent the BBOA molecules.

Fig. 1. Schematic view of (a) focal conic and (b) deformed focal conic. Ellipsoidal shapes represent the BBOA molecules.

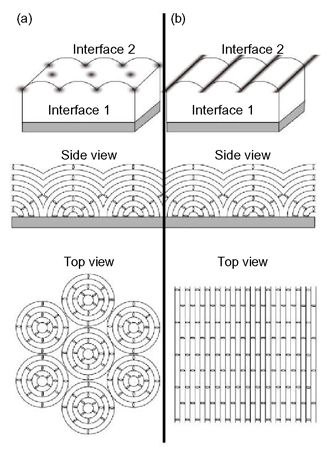

Fig.2. Molecular structure of BBOA.

Fig.2. Molecular structure of BBOA.

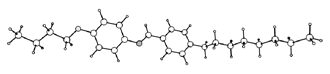

Fig.3. AFM image of the focal conic.

Fig.3. AFM image of the focal conic.

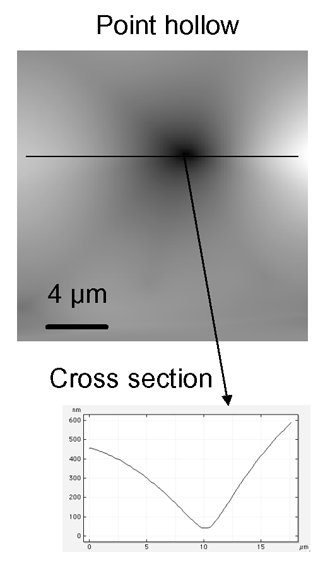

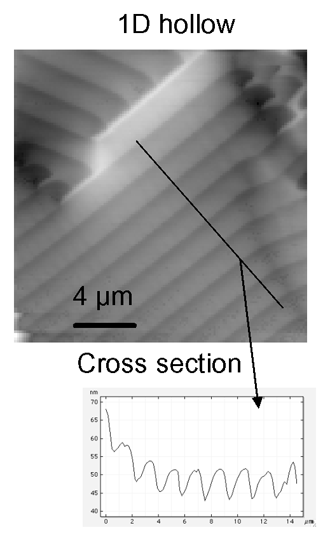

Fig. 4. AFM image of the deformed focal conic.

Fig. 4. AFM image of the deformed focal conic.

本研究では,異方性をもつグラファイト (0001) 表面(3回対称)と大気の間に,液晶性物質 N–(4–n–butyloxybenzylidene)–4’–octyloaniline(BBOA)(Fig. 2)の5 μm以下の厚みの薄膜を形成した場合,そのスメクチックA相では,大気との界面(interface 2)でフォーカルコニックとは異なる一次元状の窪みをもつモルフォロジーが形成されることが,Atomic Force Microscopy(AFM)により明らかとなりましたので報告します.

温度制御付き AFM ステージにセットしたグラファイト基板上で,BBOA 結晶粉末を加熱することで,BBOA の等方相が表面のほぼ全面を覆うことを確認しました.その後,BBOA のスメクチックA相領域の 330 Kに保って,グラファイト基板上にスメクチックA相の薄膜を得ました.AFM 観察では,大気中で励振された AFM チップをその振幅を一定に保つようにチップ基板間距離を変化させながら走査するタッピングモードを用いました.Fig. 3 に 200 μm以上の膜厚のスメクチックA相について得られた AFM 像および断面図を示します.大気との界面(interface 2)で点状の窪みが見られ,フォーカルコニックが形成されたことが分かります.ところが,膜厚を 5 μm 以下に調整した場合,Fig. 4 に示しましたように,大気との界面(interface 2)で規則正しく平行に並んだ一次元状の窪み(1D hollow)が観察されました.

ここで,5 μm以下の薄い BBOA 膜でこのような大気との界面(interface 2)の一次元状の窪みを有するモルフォロジーが出現したメカニズムについて考察します.本研究で基板として用いたグラファイト表面上に吸着した液晶性分子が,グラファイト表面に対してある特定の方位(優先方位)をもって配列することが,Scanning Tunneling Microscopy(STM)などによって確かめられています.このことから,Fig. 1 (b) の Top view に示しましたように,BBOA 分子はグラファイト表面に対して優先方位をもって配列すると考えられます.この構造はスメクチックA相の層構造,大気との界面(interface 2)での垂直配向,および基板との界面での水平配向を満足しながら,さらに優先配向も満足するもので,導入される欠陥は大気との界面(interface 2)では一次元状の窪みとして出現します.これは基板の異方性を反映した「変形フォーカルコニック」ととらえることができます.しかし,膜厚が大きくなると,膜内部を面状に貫く欠陥が薄膜にもたらす不安定性が大きくなり,グラファイト基板に対する優先方位を犠牲にして,欠陥による影響が小さい元来のフォーカルコニックが形成されると考えられます.本研究で得られた一次元状の窪みをもつ変形フォーカルコニックは,基板による液晶薄膜の新規欠陥構造創出の可能性を示唆するものです.

D. Takajo, A. Inaba, E. Juszyńska, and M. Massalska Arodź, the 21st IUPAC International Conference on Chemical Thermodynamics (Tsukuba), OP-5201-1200 (2010); the 2nd International Symposium on Structural Thermodynamics (Toyonaka), O-3 (2010).

Copyright © Research Center for Structural Thermodynamics, Graduate School of Science, Osaka University. All rights reserved.