クラーク記念国際高等学校大阪キャンパス(校長は大阪大学名誉教授の松尾隆祐先生)と当センターとの間で,ちょっとユニークな高大連携が6年間続いている.その経緯と内容をここに少し紹介しておきたい.

ことの始まりは2006年で,松尾先生から,高校生(特に1年生)が自分たちの手で高度な理科実験を行う特別授業「ウルトラサイエンス実験シリーズ」を設定したいので,センターの大学院生に実験指導を手伝ってもらえないかという要請があった.そこで,内容の詳細が不明なまま,初年度は鈴木晴君(現 学振特別研究員)に担当してもらうことにした.松尾先生と一緒に,物理,化学から生物の分野に至る16もの実験テーマを興し,そのテキストを作成することから始め,月1回の土曜日に高校へ出向き実験指導に当たった.その準備のために,前日の金曜日は夜遅くまで居残ることもあったようだ.文化祭の催しや保護者相手の実演もあったそうだ.2007年度も彼が継続して担当した.

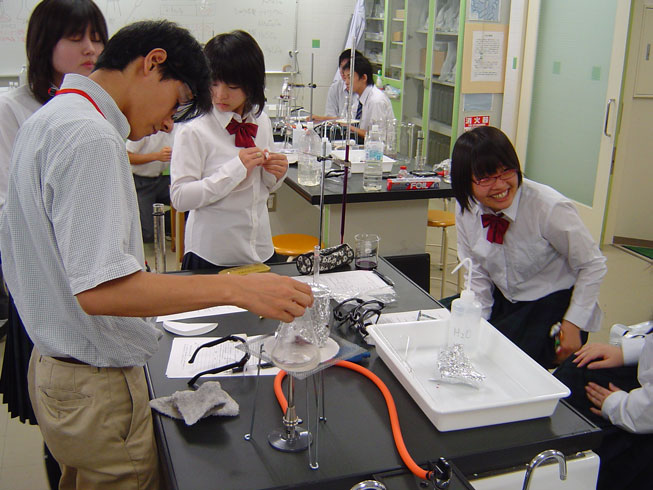

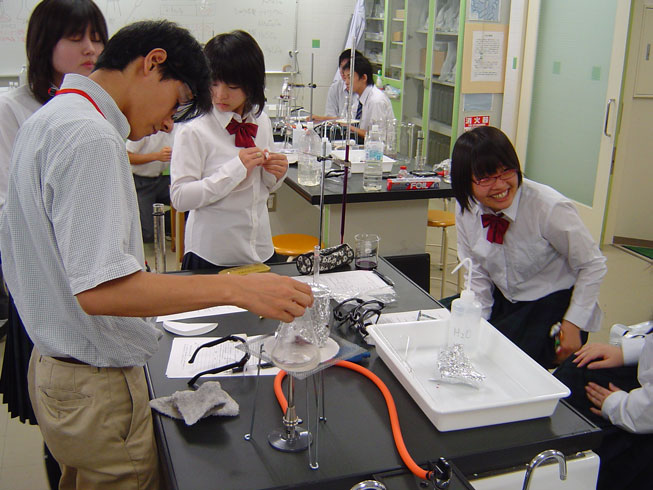

続く2008年度は野田将央君(すでに就職)が担当し,2009年度から今年度までの3年間は吉田康君(現 修士2年生)が担当している.毎年のように新規テーマを興したり,既存のテーマを改善したりしている.演示実験として見せるだけでなく,実際に生徒の手で実験操作を行わせ,得られた結果を解析させて内容の理解の仕方を学ばせる試みである.参考までに,昨年度の実験テーマのタイトルを列挙しておく.−196 ℃の世界を体験しよう!/クロマトグラフィーで葉っぱの緑を調べよう!/銅と亜鉛で錬金術!?/顕微鏡下の世界/超吸水性ポリマー/香料を合成しよう/ルミノール反応.

当初は,大学で行う実験指導のティーチングアシスタント(TA)の類いと思ったが,やはり相手が高校生となるといろいろな苦労があったようだ.その分,教える側にとっても充実した時間であったに違いない.これらの特別授業に加えて,松尾先生は理科実験室と理科実験クラブで行った工夫などを毎年,冊子体にして報告しておられる.担当している授業に関連したもの,その発展もしくは研究レベルに達するものも見受けられる.昨年度のテーマは,錯視について/地球上の2点間距離/溶解熱測定/ティンダル散乱光であった.その成果の一つであろうか,今年開催された第47回熱測定討論会(桐生)において,松尾先生は3名の生徒と共に行った研究「ゴムの力学・熱量効果の直接測定」をポスター発表され,これに対して実行委員会からポスター賞が授与された.

今年3月の卒業式に招待された筆者は,そこで祝辞を述べる機会があったが,いかにも自由な雰囲気とユニークで活発な生徒の姿を見ることができた.このような生徒を相手に実験指導に関わった大学院生の側にも,少なからず得るものがあったと思う.このような高大連携が6年間も継続したのはその証であろう.