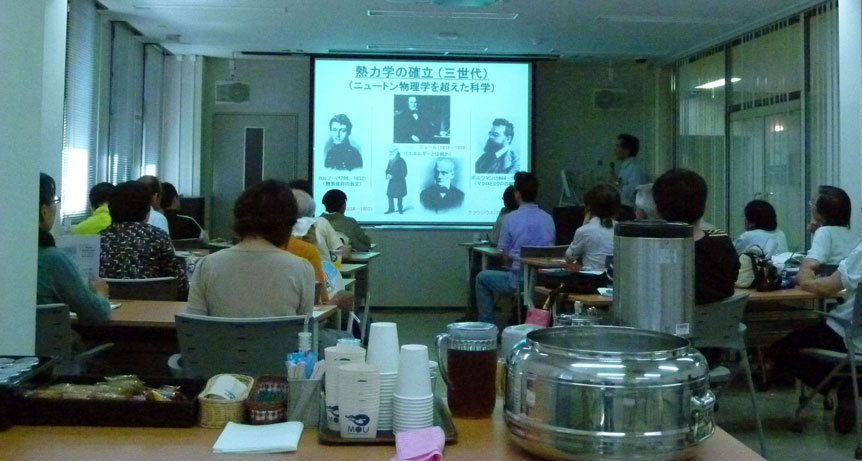

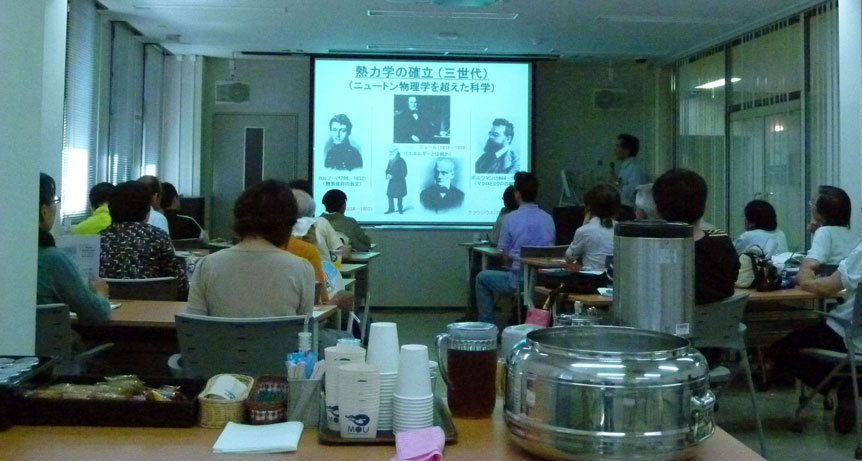

大阪大学総合博物館の催しの一つ「サイエンスカフェ@待兼山」に,コーディネーター(話題提供者)として初めて参加する機会を得た.6月25日(土)午後の90分間,館長の江口太郎教授(現 副学長)の司会で始まった.とよなかサイエンスネット実行委員会共催,大阪大学21世紀懐徳堂の協力と物々しいが,一般市民を相手に気軽に話しする(講義してはいけない)ものである.今回のタイトルは「身近なエントロピー」であった.定員(30名)の2倍を超える申し込みがあったため抽選したが,結果として聴衆は中学生から80歳まで,男女比は半々であった.どうも常連の人が3割程度いるらしい.事前の誘いはつぎのようであった.

せっかくの熱いコーヒーも,そのうち冷めてしまう.ミルクを加えると,そのうち均一に混ざる.しかし逆に,冷めたコーヒーが突如として沸騰することはないし,いったん混ざったミルクがコーヒーから分離することもない.日常経験するごくありふれた現象は,実は「エネルギー」だけでは説明ができず,「エントロピー」という概念が必要になります.もちろん,エントロピーは実際に測れる量です.そんな熱力学にちょっと触れてみましょう.

平衡熱力学は19世紀に完成された学問であり,第零法則を含めると4つの法則から成るが,「エントロピー」の概念を含む第二法則が最初に確立されたことはあまり知られていない.日常よく経験しているという点で,実は「エントロピー」はずっと身近な存在である.しかし,温度計などと違って「エントロピー測定器」が身近にないからだろうか,なかなか理解しにくい概念になっている.アンケートによれば,かなり楽しんでもらったようだが,果たして熱力学の香りが伝わったであろうか.