(Photo)

(Photo)ゆく河の流れは絶えずして,しかももとの水にあらず.よどみに浮かぶうたかたは,かつ消えかつ結びて,久しくとどまりたるためしなし.(方丈記)

Schrödingerは『生命とは何か』(1944)において,「生物は負のエントロピーを食べて生きている」と表現し,我々が生きているかぎり絶えず熱を放出しているのは,そのことによって,生命の営みで作り出される「余分なエントロピーを処分するからである」と正しく指摘しました. 今日我々はさらに一歩進んで,生物は階層的に自己組織化された系をなしていると理解しています. すべての生物は,共通の化学反応系(代謝系)を土台にもち,その上部に遺伝子によって制御されたそれぞれのネットワーク構造を構築しています. 生物において発熱しているのは圧倒的に代謝系であり,代謝系が上部構造の作り出すエントロピーを吸い,外界に吐き出す装置を成していると理解されます. 温度300 Kくらいの世界では,化学反応がエントロピー変化に最も貢献するので,代謝系が生物の土台をなしているのは,全く自然なことです.

(Photo)

(Photo)

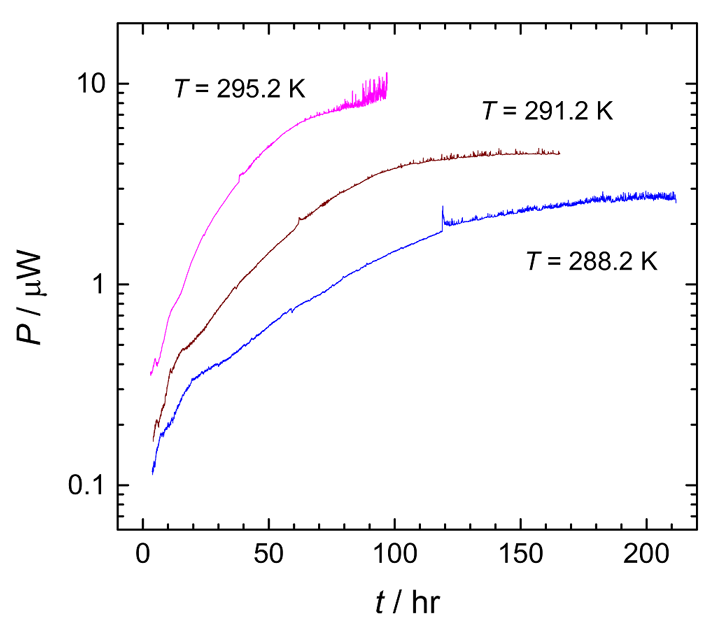

Fig. 1. Thermogeneses of the early development of Xenopus laevis from cleavage to tailbud at different temperatures. Mature eggs were fertilized at t = 0 hr.

Fig. 1. Thermogeneses of the early development of Xenopus laevis from cleavage to tailbud at different temperatures. Mature eggs were fertilized at t = 0 hr.

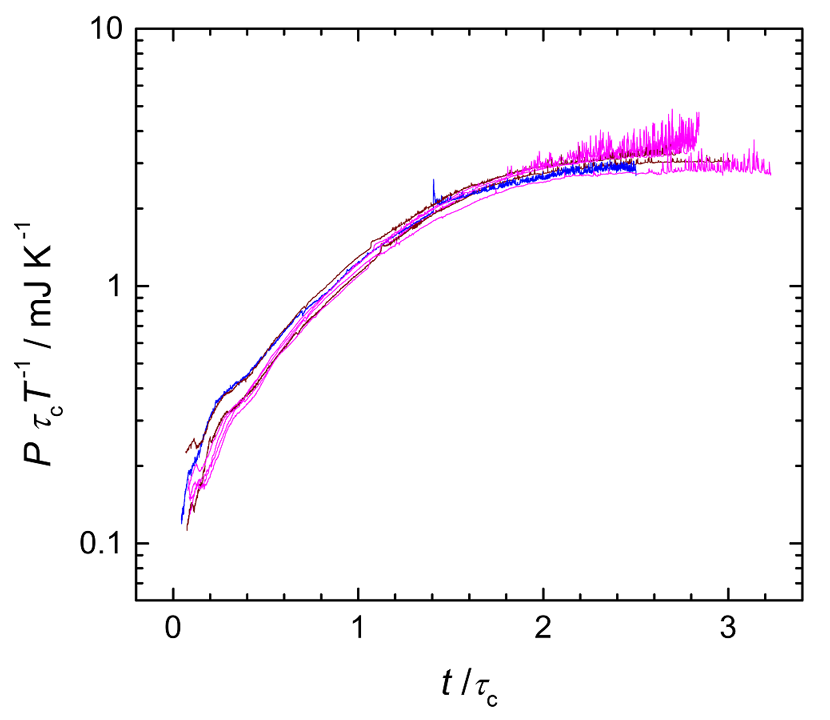

Fig. 2.Thermogeneses scaled by growth rate τc -1 at various temperatures.

Fig. 2.Thermogeneses scaled by growth rate τc -1 at various temperatures.

ここで思い起こされるのが,冒頭に引用した『方丈記』の書き出しです. 河の流れは定常流で,その水面に現われる泡や渦は散逸構造であると考えるならば,それらは生物における代謝系と上部構造に対応付けることができます. 生物が河と異なるのは,代謝系が膜によって外界と仕切られていることと,上部構造が膜のイオンチャンネルや制御因子を使って代謝系を制御していることです. 代謝系における一連の化学反応は,細胞内の他のイベントと比べてずっと速いので,代謝における物質,エネルギー,エントロピーの流れは準定常流と見なすことができます. 生命の誕生以来途切れることになく続いている代謝系の安定性は,生命の存続にとって極めて重要なことなので,特に基礎代謝はあらゆる摂動に対する安定性が熱力学的にも保証されていると期待して良いように思えます.

さて,昨年の本レポート No. 31 で,長野らはアフリカツメガエル(Xenopus laevis)の受精卵からオタマジャクシまでの初期発生の発熱を,1卵で,連続かつ高精度に測定できたことを報告しました. カエルは変温動物なので,温度を変えて発生させることができますが,予想されるように,発生速度と発熱の大きさは温度によって大きく変動します(Fig. 1). しかし,結晶成長モデルを適用して得られた成長速度 τc-1(本レポート No. 31)を使って,それらをスケーリングすると,すなわち横軸(時間),縦軸(発熱速度/温度)の時間単位に τc を採用して表してやると,見事に重なり合うことが分かります(Fig. 2). また,τc はそれぞれの温度における初期卵割の細胞周期 τ0 に比例していることが分かっています. つまり縦軸をエントロピー生成速度と見なしてやると,それが測定温度範囲内において,細胞周期ごと,発生段階ごとに一定であることを示しています. もし,初期発生におけるカエルの代謝系が,エントロピー生成速度を最小にするように制御されておれば,正常発生する温度範囲において,エントロピー生成速度は一定であるように振舞うことになるでしょう.

Ozernyuk(1989)は,ドジョウ loach の初期卵割における呼吸量の測定から,1細胞周期あたりのエネルギー消費は,発生の最適温度において最小になることを示しています. Waddington(1961)は生物発生を,谷底を転がる球にたとえ,環境の変動に抗して谷筋を辿ろうとする傾向を canalization と呼びました. また,Zipf(1949)は人間活動の様々な現象にべき乗則を見出し,「最小努力の原理」がそれらをもたらすと考えました. Peusner(1974)は,生態系の遷移で行き着いた森の定常状態において,食物連鎖の中にある生物はお互いに適合し,消費者は生産者からのエネルギーを最適速度で得るようになると指摘しています. その結果,森は多量のバイオマスを蓄積することになります.

階層的自己組織化系の発展は,系外へのエントロピーの吐き出しによって進行しますが,それを担うそれぞれの代謝系が,自発的にエントロピー生成速度最小となるために決定されしまうことが,実はたくさんあるようです. カエルの初期発生も,結果的に最小のコストで進行しているようですが,それは半ば空想の外圧(選択圧)によるのではなく,熱力学の原理による自己組織化の結果であることが重要です. また,生物は平衡から遠い距離にある散逸構造だけで構成されるのではなく,化学平衡にある構造物質,貯蔵物質があり,エントロピー生成速度が最小になる安定な非平衡状態の代謝系を持ち,さらにその周辺から動的な散逸構造が「カオスの縁」(Kauffman)に向かって連続的に広がっていると考えることができるのではないでしょうか.

Copyright © Research Center for Structural Thermodynamics, Graduate School of Science, Osaka University. All rights reserved.