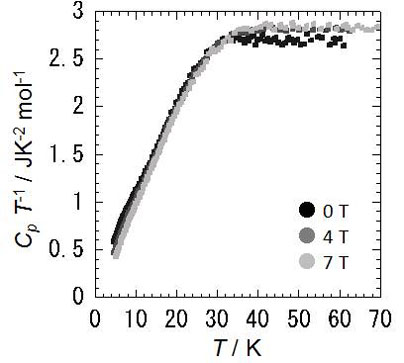

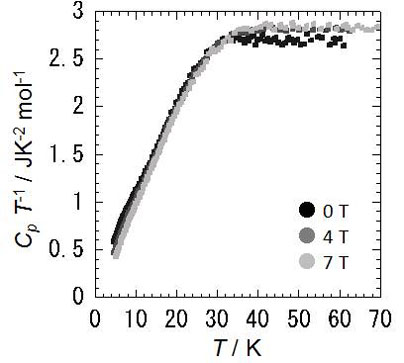

Fig. 1. Temperature dependence of heat capacity of K2Mn[Mn(CN)6] synthesized from H2O. The data were obtained under 0 T, 4 T, and 7 T. The peak temperature shifts to higher temperature side with increasing magnetic field.

Fig. 1. Temperature dependence of heat capacity of K2Mn[Mn(CN)6] synthesized from H2O. The data were obtained under 0 T, 4 T, and 7 T. The peak temperature shifts to higher temperature side with increasing magnetic field.

近年,結晶構造や金属イオンの種類,スピンの次元性などを考慮することで狙った磁性を示す分子を設計する研究が盛んに行われています.中でもプルシアンブルー錯体は,金属イオンの組み合わせや組成,カチオンなど多様な組み合わせを作ることが可能であるため,特に注目を集めている物質群です.プルシアンブルー錯体は一般的に Am[B(CN)6]⋅zH2O の化学組成をとり,遷移金属イオン A,B が CN 基により架橋された面心立方構造をとります.金属イオンの種類や組成比,アルカリイオンの導入など多様な組み合わせをつくることが可能で,狙った磁性を示すような分子を設計できる点から研究が盛んに行われています.また,温度や磁場,圧力,光などといった外部刺激により転移を起こす化合物が多く報告されています.

今回の測定物質である K2Mn[Mn(CN)6] は一般的な構造とは異なった 3D ジグザグ構造をとります.これは高スピン MnII のヤーンテラー歪みによるものであり,Mn–NC–Mn 角は 148.8 ° に歪んでいます.また,アルカリイオンを変化させると,カチオンサイズに起因した静電相互作用の大小により Rb2Mn[Mn(CN)6] では 153.3 ° に歪んでおり,さらに,Cs2Mn[Mn(CN)6] では歪みがないことが報告されています.K2Mn[Mn(CN)6] は水溶液中で合成されたものとメタノール中で合成されたものの二種類があり,先行研究からフェリ磁性転移温度は交流磁化率測定結果から両サンプルとも 38.0 K であるものの,保磁力に大きな差が生まれることが報告されています.我々は,今回のプルシアンブルー型錯体を用いて,サンプルの調整法や歪みに由来する現象,フェリ磁性転移の検出を目的として研究を行いました.

測定は磁場条件下(0 T,4 T,7 T)で,5 K から 70 K の温度範囲にて緩和法を用いて行いました.また,試料は粉末状であったため,アルゴン雰囲気下にて約 1 mg のペレットを作製し測定に用いました.

Fig. 1. Temperature dependence of heat capacity of K2Mn[Mn(CN)6] synthesized from H2O. The data were obtained under 0 T, 4 T, and 7 T. The peak temperature shifts to higher temperature side with increasing magnetic field.

Fig. 1. Temperature dependence of heat capacity of K2Mn[Mn(CN)6] synthesized from H2O. The data were obtained under 0 T, 4 T, and 7 T. The peak temperature shifts to higher temperature side with increasing magnetic field.

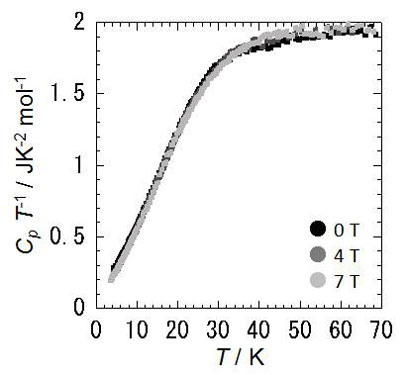

Fig. 2. Temperature dependence of heat capacity of K2Mn[Mn(CN)6] synthesized from MeOH. The magnetic field dependence of heat capacity resembles to that synthesized from H2O, although the absolute values of Cp are different.

Fig. 2. Temperature dependence of heat capacity of K2Mn[Mn(CN)6] synthesized from MeOH. The magnetic field dependence of heat capacity resembles to that synthesized from H2O, although the absolute values of Cp are different.

水溶液中で合成された K2Mn[Mn(CN)6] の測定結果を Fig. 1 に,メタノール中で合成された K2Mn[Mn(CN)6] の測定結果を Fig. 2 に示します.転移温度は両サンプルともに 32.0 K を示し,磁場印加とともに転移温度の上昇する強磁性的な挙動を示しました.しかし,合成法により二つのサンプルは大きく熱容量の異なる結果となり,先行研究の保磁力に大きな差が見られたことと関係がある可能性があります.また,低温における振る舞いも異なり,水溶液中で合成されたサンプルでは 6.8 K 付近に小さなピークが観測されました.これはメタノール中で合成されたサンプルでもわずかに見られたことから,スピンの再配向による磁気状態の変化の可能性も考えられます.

フェリ磁性転移の観測について考察するため,格子熱容量の検討を行いました.参照物質がないので,フィッティングにより格子熱容量を見積もることとしました.ブロードなピークですが,エントロピーはピーク近傍にあると考えられます.そのため,熱容量の高温側を T 3 から T 9 項までの奇数項でフィッティングすることにより求めました.エントロピーは,水溶液中で合成されたサンプルでは 30.3 J K−1 mol−1,メタノール中で合成されたサンプルでは 15.4 J K−1 mol−1 となりました.今回の測定はフェリ磁性転移のエントロピー(Rln(2S + 1))に相当するものがすべて検出できていると考えられますが,格子の正しい評価を Rb や Cs の塩とも比較しながら行う必要があります.測定した化合物で,水溶液中で合成されたものは,有意に大きな値を示しています.磁気相転移が同じで格子がこれ程大きいことは珍しく,大量の水を含有している可能性があります.今後は,構造解析や TG などを評価していく必要があるかと考えています.

川本結加,堀江裕樹,福岡脩平,中澤康浩,J. S. Miller,第47回熱測定討論会(桐生),3B1400 (2011).