◆12月某日◆

LEED像をデジタルデータとして取り込むためのVLC media playerの起動画面。この時だけ、カラーコーンがサンタクロースの帽子をかぶっているというなかなか心憎い演出。結構昔から知られていたようですが、自分が気付いたのはここ数年のことであり、かつ、クリスマスに特段の思い入れがあるわけでもない人間ではありますが、そうそう毎月起動させるものでもないだけに、このめぐりあわせは乾いた心にはありがたいものです。

◆12月某日◆

更新が滞っていたのは元気な証(というか、単に忘れていただけですが、さる読者にせっつかれての更新)。岡田研究室と出かけたSPring-8での一コマ。夜番明けに。宿直というものでもないですが、この構図が、まさに 「パン 茶 宿直」ではないかと思って記録。

◆7月3-6日◆

岡田先生のグループとSPring-8に出張実験しました。写真はとり忘れていたので、相変わらず下を見て歩いてるときにSPring-8構内で発見した白いネジバナ

◆7月某日◆

集合写真の撮影。修了予定の皆さん(赤井先生の両隣)に実験の神様が降臨しますように。

◆6月某日◆

赤井先生の実験装置が到着しました。

わくわくするような、楽しい結果が生まれますように。

◆5月某日◆

(左)緊急事態宣言を受けて、テーブルと机が撤去されて。。。前々からなんとなく妙な柄だとは思っていたのですが。地面のブロックが、テトリス柄になっていることに初めて気が付きました。(右)紫蘇(大葉)がひっそり群生。すでにそうめんと冷やっこの季節です。いえ、下ばかり見ているわけではないのですが、小さな発見が多いことは事実。

◆5月某日◆

光学常盤の移設作業。長い間お世話になりました。転出先での新たなサイエンスの誕生が期待されます。転出先ではなんと5階の窓から台を入れたようですが、芸が細かい。

、、、の前に、n百万円の高額!常盤の上でSTMの探針を作る人。これが虎の子の針となることを祈ります。手持ちの針が何本もあると思うと慢心が生まれるので、この一本で勝負をつけなければいけないと、昔から吉田さんが言っていました。

◆3月24日◆

桜が史上最速で開花したなか、大学院・学部の卒業式が行われました。本年度はSTMグループから2名(田和君(M2)、村瀬さん(B4))が卒業しました(この日いた人で撮影)。研究室のイベント写真を見返していたら、去年の卒業式の日以来、研究室で写真を撮った記録が何もありませんでした。思い返すと、コロナとそれに付随するなにかしらに振り回された激動の一年でしたが、写真を見返すとどうも私(山田)の服だけが上下とも去年とまったく同じであったことが判明し(身内にも服の無頓着さをたびたび指摘されます)、抜群の安定感を感じました。いろいろあった一年でしたが、何とか乗り切ってのご卒業、本当におめでとうございます。

◆3月4日◆

卒業研究ならびに修士(M1)中間発表会(オンラインにて開催)

(小川研、松本研、多田研(基礎工)、家研(産研)と合同にて)

B4村瀬さん「グラファイト表面上に吸着したベンゼンならびに多環芳香族炭化水素のSTM観察」

M1石井君「」

スクリーンショットを取り忘れてしまいましたので、雰囲気と緊張感はお察しください。

棟安君が多田先生から「ナイス座長賞(仮)」をもらっていました。

◆2月12日◆

修士論文公聴会。「グラファイト表面上に吸着したピレンの吸着構造と電子状態の相関および超薄膜からの発光条件の解明」 田和君 コロナ騒動で思うように実験が進まない時期もありましたが、粘り強くまとめ上げました。お疲れさまでした。卒業後は企業に就職します。

◆1月某日◆

液晶バックライトが薄くなってしまったので修理を依頼し、帰ってきた真空ゲージ。「バックライトが黄色じゃなくて白になりますがいいですか?」という業者さんからの問い合わせに二つ返事でOKしたら目が痛くなるほど明るくなって帰ってきました(標準輝度は2020-4月のニュース参照)。「大きいことはいいことだ」「試料は馬に食わせるほどたくさん作らないとだめだ」と言っていた同業の人々のことを思い出しました。ま、とにもかくにも、明るいことはいいことです。

◆11月某日◆

コロナで延期になっていたものの、本年度ようやく達成できたSPring-8での本学科岡田先生のグループとの共同実験。またの名を本研究室の研究室旅行もしくは晩秋の播州遠征。密を避けるために最少人数で実施。写真は土曜日午前2時。星や月が帰ろうとする時間を過ぎても眠れないor眠らない不夜城で、延々とビームを当て続けると興が乗り移って粋狂的な楽しさが湧いてきます。NHKのドキュメント72時間あたりが取材してくれたらとても面白いとおもうのですが。

◆某日◆

(左)フェルミ面マップのような美しさ (右)その後。。。いくつかあるものの、同じポールだけ良く右のような姿になっています。訪れるたびにお店の種類が変わっている例のように、立地が非常に悪いのか?なにかの悲しい定めなのでしょうか。

◆某日◆

実験室にて。液体窒素で出来た雲海(左)と液体窒素で凍らせたベンゼンの固体(右の白色固体)。ベンゼンの「氷」は密度が大きいので沈みます。水の氷は浮くのでいろいろな生命が氷の下で活動することができ、その氷の下で生命の進化があり、結果、こんにちの我々が息をして、このページにある駄文を読めるよう進化できた。。。と、本で読んだことがあります。いかなる場合でも水の氷が浮くのは自明なことなのでしょうか?科学は理屈(どうしてそうなっているのか)を教えてくれますが、「その存在理由」までは教えてくれません、奥深い。

◆7月某日◆

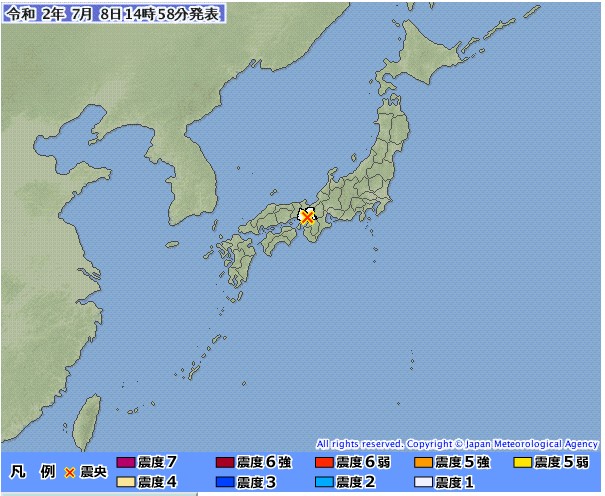

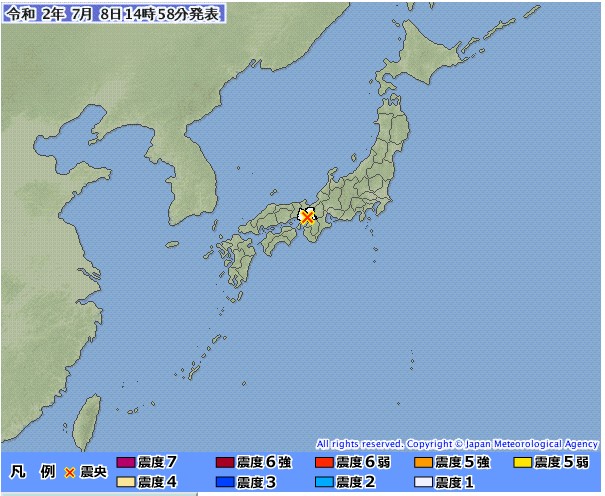

STM実験をやっているときに地震(震度1)があり、観測にかかりました。(左の像のノイズ)STMは非常に振動に敏感な顕微鏡なのでこの程度の地震でもアウトですが、STM観測中に地震が来たことは我が研究人生で過去に1回しかなくこれが2度目なので(この程度の震度で済んだことも幸いですが)「非常に良いことが起こる前兆では?」と何の気なしに田和君に伝えたところ、当人に吉報が来たようで、加えてこの後、針の調子がよくなりました。別の日には近所に雷が落ちて同じようなノイズが入りました、が、火事とあと「もう一つ」のフルコンプだけはどうか勘弁してほしいところ。

◆5月某日◆

(装置のご機嫌伺い(メンテナンス)に訪れた日に)悲しいほどお天気+悲しいほど人がいない

悲しいついでで恐縮ですが、わたくしの机に入れっぱなしにしていたおやつのおせんべいも湿気っていました。まもなくここもにぎやかな声であふれるようになると思います。

◆4月8日ーX月Y日◆

通常運転は停止。課題は自分で見つけられる。何をやっていても時間が過ぎてしまう毎日を見返す、良い機会かもしれません。

◆4月某日◆

気が付けば 斎藤さんが いない春

写真は2019年春撮影 先日放映していた 魔女の宅急便 を見てふと思い出して。頭になにか付いていると思ったら、桜の花びらのワンポイントアクセサリー。黒猫だからですね。

◆3月某日◆

.gif)

大高の森(理学部前の林)で怪しい箱を発見、しかしなぜここに野良投票箱が?

1)ある秘密組織の選挙において相手の当選を阻止するため、投票箱ごと持ってきてこの場に捨てた

2)ある秘密組織の選挙において、この場所で投開票を行った

3)お弁当箱として岡持ちのように使っていたが、持ち帰り忘れた

4)愉快犯

の各種の可能性が考えられますが、いずれにしろ世の中は広いものだと感心しました。

◆3月某日◆

1.gif)

OBOGの皆様におかれましては、(仮にご自分の研究内容は忘れたとしても)かなり見覚えのあるラベルライター(左)だとおもわれますが、この度、約15年にわたる任を終えて退位いただきました。新入りは型番が2桁も上がり、QRコードまで打ち込めるように進化していて(右)、腰を抜かしました。

(余談)自分の古い記憶では子供のころ、テープライターなるものをかちかち打った記憶があります。正式名称「ダイモ」で、独特のフォントがいまだ人気というのをついさっき知りました。ごみ回収の日に捨ててある装置等にこのシールが張ってあるのをたまに見かけますが、非常に懐かしい気持ちがこみ上げてきます。旧東ドイツの某研究室に置いてあった、ロシア語のキリル文字が書いてある装置(まだまだ現役)を見かけたときの感覚と、よく似ています。

◆3月9日◆

卒業研究ならびに修士中間発表会

(小川研、松本研、多田研(基礎工)、家研(産研)と合同にて)

棟安君「電子プロトン相関物性を引き出すための水素結合を介した異種2分子膜の自己組織化」

田和君「グラファイト表面上に吸着したピレン分子の吸着構造および電子状態の観測」

疫病による時局かならずしも好転せず、発表者とスタッフ・世話人のみの、無観客発表会にて実施。家研の皆さま、お世話ありがとうございました。

◆2月17日-27日◆

分子科学研究所 解良先生、Yang先生来学、共同研究。細かい作業は猫の手も借りたいところですが、てだすけ君2に助けられてのサンプル固定。何気にご兄弟もいらっしゃるようです。ド直球のネーミングセンスは小林製薬の各製品にも通じるおもしろさがあります。なにかと固めになりがちな研究費申請の戒名(題目)もこれを見習いたいものです。Yang先生曰く、中国の理系大卒生では中高の教職の人気が高い(=かなり高給である)、日本はどうしてちがうのか?という正しい疑問が耳痛でした。

◆11月3日◆

待ちかね祭研究室ツアーを出展いたしました。天候にも恵まれ、ツアー全体で200名超の方にお越しいただき、ありがとうございました。ツアー風景の写真を撮り忘れたので、ツアーで実演した紫外光でペリレン溶液(右)とパインアメ(左、溶液中の固体)を励起しているところの写真を。アメの中のビタミンB2が脱励起して光ります(蛍光)。

◆10月-11月◆

本年度秋季研究室旅行、またの名を、第6次西播磨遠征、そしてまたの名をSPring-8での岡田先生のグループとの共同実験。春の時と比べてポンプの悲鳴の内容が変わっていました。また、お世話になっているビームラインの備品監査のシールが令和元年に変わっていました。

弊学では台帳による現物管理が基本ですが、こうやって重ねてあると、なんとなく玄関とかに貼ってある狂犬病予防注射済の「犬」シールをほうふつとさせます。ところで、近所を散歩していると、この「犬」シールが途中の年から更新されず、そのままになっているのを見かけることがありますが、京都の化野念仏寺を訪れた後のような、行き場のない寂寥感がわいてくるのは私だけでしょうか。

奥山に 紅葉ふみ分け なく鹿と 三原の山に いでし月かも (左:夜、右:昼)

三原栗山を囲うように蓄積リングが走ります。夜番に行くときに鹿が鳴いており、なんとなく秋を感じました。

◆8月某日◆

アウトリーチ(広報)2件。

(左)オープンキャンパスでの一コマの研究紹介。暑い中ご来学ありがとうございました。

(右)化学科ひらめきときめきサイエンス事業での出展。高校生の皆さんとCD分光器を作り、10色のLED光を分光したり、UV(400 nm)が出せるLEDで分子を励起して遊んだ夏の日の午後でした。あれこれの予備実験を嬉々として楽しんでいたのは自分ではありましたが。

◆5月-6月◆

(上)岡田先生のグループと共同研究(SPring-8にて。) (左下)ターボ分子ポンプの謎の悲鳴。P社製MadeInGermany、なんですがねえ。深夜実験の後のM君の心境を表しているのでしょうか。M君が弱気な発言をするたびにこれは「研究室旅行」だと苦しい言い訳で励起して諭しておきました。泊りがけで、全員参加で、電車に乗って遠出して、学科内の他研究室と合同で!。。。(右下)管理棟玄関にて。奈良公園ではないのですが、野生のシカでも、よく慣れています。

◆5月3日◆

いちょう祭にて研究室公開(研究室ツアー)を出展いたしました。(左)一生懸命説明中、ちいさなお友達に大阪人必須のコミュニケーションツール「あめちゃん」(阪大生協謹製 阪大飴 ソーダ味)を渡して実験に参加してもらいました。(右)みんなで偏光板で遊びました。偏光板を通してプロジェクターの画面を見るとどうなるでしょう?

天気も良かったせいか、ツアー全体で200名超の方にお越しいただきました。いちょうが黄色くなったころの秋の「まちかね祭」でもお待ちしております。秋の方が「いちょう祭」という名でないのは、どうしてなのでしょうか(謎)? ところでメンバーの某さんが「銀杏祭」を「ぎんなんまつり」と言っていましたが、まあそういうのがあってもいいかもとおもってしまいました。阪大は年に2度大学祭をするなかなか楽しい大学です。

こういう企画は年1回だけじゃつまらないですしね。

◆4月5日◆

水谷研上田研と合同でお花見(観桜会)をしました。今年は満開です。

「令和」というのはこういう状態を指して言うのでしょうか。(出典の万葉集では梅花の宴のようですが)

◆3月某日◆

さようなら(左) & こんにちは(右)

本研究室からは卒業生がいない静かな春でしたが、居室の窓の外ではめったにない液体窒素の貯蓄タンクの入れ替えが行われていました。業者さんが実に手際よく作業しているのを興味深くながめつつ、進まない筆と格闘して楽しく過ごしておりました。

春の夜や 籠り人ゆかし 堂の隅 (芭蕉)

春の日や 籠り人ひとり 部屋の隅 (やまだ)

◆12月某日◆

ありがとう & さようなら

たくさんの成果と思い出を残し、肥前の国は鍋島藩に転封いたしました。

OB某氏と久々に共同作業。

◆11月某日◆

不夜城(左)と、おかまいなく進む秘境の秋(右)(岡田先生のグループと実験)

◆10月23-31 日◆

ドイツで行われた国際ワークショップASOMEA-9に参加し、研究成果を発表した後、Marburg大学物理学科Urlich Hoefer先生の研究室を訪問し、セミナーを行いました。(山田)

(左)会場近くの湖畔のシュルック・セー(湖は男性名詞なのでder Seeですね)。線路工事中で会場までドイツ南部の都市フライブルグから山道をバスで1時間ほど揺られてやってきました。単線のこの駅は次の駅が折り返しの終点で、「ああ白雲の谷深く 都の塵も通ひ来ぬ」と歌われた、私の地元のような、最果て感満載な場所でなつかしさも感じました。が、さすがドイツ第一級のリゾート地で、人気(ひとけ)は少ないですが、忘れ去られた夏のにぎやかさを感じました。(右)地元ついでに、雲海の発生地で育ったわけではありますが、これは川霧ならぬ湖霧とでも言うのでしょうか。。。シンポジウム後には雪の予報で、早くも冬の訪れを感じました。

(左)マルブルグ大学の図書館の柵、「点滴岩を穿つ」ような研究をしたいものですが、穿ち過ぎな物の見方はいけませんので、バランスも大事ということで。以前Roman Forkerさん(Jena大学)と話したところによると、「点滴・・・」に似たようなことわざがドイツにもあるということでした。(右)坂の町マルブルグでは市管理のエレベータが公共インフラとして設置されていて便利です。日本で見慣れたかわいい後ろ姿(柴犬×2)を発見。 (左)マルブルグ大学の図書館の柵、「点滴岩を穿つ」ような研究をしたいものですが、穿ち過ぎな物の見方はいけませんので、バランスも大事ということで。以前Roman Forkerさん(Jena大学)と話したところによると、「点滴・・・」に似たようなことわざがドイツにもあるということでした。(右)坂の町マルブルグでは市管理のエレベータが公共インフラとして設置されていて便利です。日本で見慣れたかわいい後ろ姿(柴犬×2)を発見。

(左)マルブルグ点景 (右)歪んでいるのはカメラのせいではなく、本物です。1階の八百屋でShi-take (しいたけ) が売られていました。地味ですが滋味深く人気があるのでしょうか。ちなみに、手塚治虫の漫画ブラックジャックの「六等星」という話に椎竹先生なる人物が出てきますが、その「椎茸」を地で行くようなセリフが心を打ちます。

(左)研究室見学をさせいただいた後、セミナーにて発表、研究交流、意見交換。

(右)同行の慶応義塾大学 渋田昌弘博士(本研究室OB、左から2人目)と、Gudde先生(左端)、Hoefer先生(右端)と。本訪問では皆様に大変お世話になりました。

◆8月9日◆

理学部オープンキャンパスでの一コマ。研究内容紹介。お暑い中、例年以上にたくさんの方にお越しいただき、ありがとうございました。記録的猛暑もひと休みの一日でしたが、化学科の研究内容に興味を持ってくださった中高校生の皆さんの熱気に押され、説明にも熱が入りました。

◆6月18日◆

大阪北部地震の際には、OBOGの皆様、他機関研究者の皆様、関連業者の方々より温かいお見舞いをたくさんいただきありがとうございました。阪大全体の被害状況については阪大公式ホームページにて発表されておりますが、本研究室は低層階ということもあり、壁に軽いひびが入ったり、居室が荒れた程度で、大きな被害はありませんでした。(写真:居室の地震直後の様子。散らかり具合は普段とあまり変わらないという話もあります。。。棚から落ちてきた秘書さんのレターケースが同じく動いてきた椅子にキャッチされるという奇跡がありました(左))。

◆5月23-24日◆

国際シンポジウム International Symposium on Spectroscopy and Dynamics at Surface and Interface を京都大学にて開催いたしました。お忙しい中、ご参加ありがとうございました。(左)研究会最後にて、松本先生と宗像先生に寄せ書きの贈呈、(右)食事会での集合写真

◆4月5日◆

水谷研、上田研と恒例の花見、しずこころなく散りゆく桜を見ながら呑んでいる暇がないわけではありませんが、、、今回は昼食会を兼ねての観桜会となりました。

◆3月23日◆

ご卒業おめでとうございます。(M2 森くん、あららぎくん)

(右) お別れ会の一席 某串揚げ屋さんにて。

◆3月9日◆

宗像先生の最終講義が行われました。 タイトル 「レーザー、表面、そして電子励起」

懐かしい面々が集結し、大阪大学における宗像先生の長年のご指導に感謝するとともに、楽しい懇親会となりました。森君による手品の余興は魅せられました。

◆2月12-13 日◆

修士論文公聴会がありました。

左 あららぎくん「グラファイト上ルブレン超薄膜における非占有電子準位のナノスケールマッピング」 (発表時間に収まらずここでの発表には至りませんでしたが)ペリレンの系を含めて、局所分光とSTMを究めていました。

右 森くん「時間分解2光子光電子分光によるDBP / HOPG界面の励起電子ダイナミクスの解明」 共同研究先(Jena大学Fritz研、分子研解良グループ)の結果を踏まえながら、時間分解2PPEで展開できる独自のおもしろい結果をたくさん出していました。レーザー調整も含めて、かなり時間のかかる測定をワンオペで粘り強く取り組んでいるのを、横で同じような別のワンオペ実験をしつつ、頼もしく見ておりました。

決して仲が悪いわけではなく(むしろ良いのですが)、なぜか不思議とお互い敬語で会話する?宗像研としては最後の修士修了生でしたが、質疑応答も含めてしっかりと発表しました。今後の新天地での活躍が期待されます。お疲れさまでした。

|

◆9月15-18 日◆

分子科学討論会が東北大学(仙台)で行われ、発表を行いました。写真はポスター発表のみ、(左)あららぎ君、(中央)森君、(右)奨励賞 受賞式にて、山田。久々に学会でネクタイなぞを締めまして、改めて気を引き締めて頑張らねばと思いを新たにしました。

◆9月2-3日◆

関西地方の大学研究室旅行の定番中の定番、白浜に研究室旅行に行ってきました。

(左上)奇岩伝説、これが光彩絞りに見え、光を通したくなるのはなにかの癖。

(右上)夜の歓談。眞子様のご婚約の会見に合わせて、さる憧れのOGのご婚約が発表され、がっかりした人がいたとか?いなかった?とか。(左下)集合写真(右下)宿のご主人の趣味の手ほどきを受けるOB某氏。

◆7月5日◆

グループ集合写真。昨年に比べると学生が少なくなり、寂しくなりましたが、そこは少数精鋭で、先輩方がお使いであった机をひとり3つ分づつ占拠しながら3倍頑張っております。マシンタイムも無制限状態です。

◆6月4日◆

安藤さん(事務補佐員)の歓送会を行いました。長い間、研究室での活動をサポートしていただき、大変お世話になりました。書類を遅れて出したりして困らせた学生(自分も!?)にかわりまして、厚くお礼申し上げます。

◆4月4日◆

恒例のお花見(水谷研、上田研と合同)

◆3月◆

物理学会が阪大豊中キャンパスで行われました。理学研究科の建物で、既視感のあるスクリーン配置ではありますが、ホームの利をいかして有終の発表を行いました(左 河北くん)。横長教室3面スクリーン体制が、他大学の先生に不思議な感じをもって受とめられているようでしたが、私は個人的には好きな配置です。(本来ご法度ではありますが) ゴマ粒のような文字もよく見えます。右はポスター発表中のあららぎ君。

◆3月23日◆

卒業式と追い出しコンパ

(左上)一見それっぽくも見えますが、結婚式ではありません。

(右上)アカデミックガウンと角帽で颯爽と登場し、授与式で専攻長曰く「君、それ一体どうしたの?!」と話題をさらっていった方も。

(左下)集合写真 おめでとうございました。新天地での活躍を願っております。

(右下)石橋にて、追いコンでの1枚。撮影者は角帽の人。

◆3月8日◆

松本研、多田研、小川研、安蘇研と合同で卒業研究発表会がありました。

本研究室からの発表者は林君「Scanning Microspot Two-Photon Photoemission Spectroscopy

for Unoccupied Levels of Rubrene on HOPG」

ルブレンの顕微2光子光電子分光に取り組みました。実験的に難しいテーマでしたが、辛抱強く取り組みました。多田研の皆さま、お世話ありがとうございました。2次会も、もりあがりました。

◆2月13-14日◆

修士論文公聴会がありました。ポジション取りが悪く、写真が遠くてすみません。

左上 伊藤さん「2光子光電子分光によるペリレン薄膜の電子状態の構造依存性の研究」

右上 岡上くん「顕微2光子光電子分光によるグラファイト基板上ルブレン薄膜の非占有準位測定」

左下 木下さん「STMを用いたルブレン薄膜のナノスケール電子状態測定」

右下 國枝君「DBP薄膜からの 2光子光電子放出過程の膜厚および温度依存性」

緊張感が伝わる良い発表でした。お疲れさまでした。

◆2月8日◆

博士公聴会 河北君「鉛フタロシアニン/グラファイト界面における吸着誘起状態の2光子光電子分光」 右:夜の感想戦 学部時代から6年間の研鑽を積み、4月からは企業に就職します。この鉛フタロシアニン分子を使ったテーマで本研究室からは何人か博士号・修士号を取得しています。深淵な物理現象を示すこの分子、祠でも作ってお祭り申し上げる時期に来ているかもしれません。

◆1月26日◆

表面科学会関西支部25周年記念国際シンポジウム(京都市)に参加される機会を利用してS.Tautz教授(写真左、Julich総合研究機構)、U.

Hoefer教授(写真右、Marburg大学)を阪大にお招きし、セミナーを開催しました。

◆1月某日◆

新年会兼卒研配属生歓迎会の席にて(撮影:宗像先生)。

|

◆9月3-4日◆

研究室旅行兼OB会が行われました@天橋立 多数のOBの皆さま、ご参加ありがとうございました。 皆様の日ごろの行いが良いので、当然快晴でした。(左上)バーベキューにて1次会、円形かまど風で素敵です (右上)2次会にて、研究のことや、よもやま話で盛り上がる。(左下)宿の前で集合写真 日差しが。。。 (右下)帰路、M1の幹事さん、お疲れさまでした。唯一の4回生が来年は東方に転籍予定ということで、来年も幹事よろしく。

◆7月某日◆

卒業アルバム用のグループ集合写真にて。卒業生である、前列の学生の皆さんに、実験の神様が降臨してきますように、無事卒業できますように。

◆4月11日◆

寒風吹きすさぶ中で、水谷研、上田研と合同お花見をしました。(上)開始前。前週の嵐で8割は花が散りましたが、なんとかまだ残っている花を見ながら寒さを耐え忍ぶ。

(左下)亮太さんのOB訪問の機会がうまく合ったため参加してくれました。(右下)煙が上がっているのですが、何を「燃やして」いるのでしょうか?私といえば、某財団から頂いた研究費の不採択通知をこっそり燃やし、捲土重来を期すことにしました。

◆3月25日◆

学部卒業式・修士修了式の後のグループ集合写真。前列右端の人は就活中の人でも、通りかかった営業のお兄さんでもなくて、証書授与式の時間を間違えて証書をもらいそびれてしまった方です。ともあれ、おめでとうございました。

◆3月25日◆

基礎工学部夛田研、産研安蘇研、化学科松本研と合同で、恒例の卒業研究発表会が行われ、B4の4人が研究成果発表をしました。本研究室からの発表者は下記の通り

(左)あららぎくん「STMによるルブレン/HOPGの局所電子状態観測とナノスケールマッピング」

(右)森君「2光子光電子分光によるDBP/グラファイト界面の 非占有準位の測定」

あららぎくんは夛田先生の個人表彰による、プレゼンわかりやすかった賞(仮)を受賞。安蘇研の皆さま、お世話係ありがとうございました。2名とも引き続き本研究室所属のまま修士課程に進学し、さらに研究を推進します。

◆2月15日16日◆

修士論文公聴会が行われました。

(写真左上)大隅くん「オリゴチオフェン誘導体単分子膜の構造と励起電子ダイナミクス」

(写真右上)奥井さん「角度分解2光子光電子分光によるPbPc/SCGの吸着由来電子準位の観測」

(写真左下)西村くん「2光子光電子分光によるルブレン/Au(111)の非占有準位の測定」

(写真右下)若山くん「ルブレン/グラファイト界面における共鳴励起の2光子光電子放射顕微鏡測定」

特に大きな意味はありませんが、今年も大トリが本研究室の学生で、最後までちょっとそわそわしてました。私の姓も降順だと順番が遅い方なのでお気持ちはよくわかりますが、来年は昇順でやってみるとか、祇園祭風に「くじ取り式」をやって事前に決めて粛々と臨むというのも楽しいのかもしれません(駄)。4名とも、4月から企業に就職します。今後のご活躍を期待いたします。

夜の慰労会・感想会の1次会にて。0次会をすでに篠原研で済ませてきて、駆けつけ3杯状態の方(左端)も。バーで2次会まで。

◆2月某日◆

M1の國枝君(右から3人目)がドイツ マルブルグ大学 Urlich Hoefer教授の研究室にて3か月の研究生活を終え帰国しました。初海外・一人旅での3か月。「かわいい子には旅をさせよ・・・」ということわざがありますが、しかし一人でだいぶ遠くまで行きました。凱旋報告会の席にて。 |

◆11月-12月◆

Jena大学(ドイツ)に共同研究に出かけました(山田)。

(左)市場では柿がKakiとして売られています。Tobiasさんとラフォレのわきに生えている柿の木の話になったとき、柿は「Kaki」で話が通じていたので不思議な感覚でした。柿にはpersimmonという英語がありますが、appleやbananaとは違って普段から頻繁に「口にする」ことがない分、口からなかなか出てこない単語です。発音できない単語は聞き取れない話となんだか似てますね。(右)Jenaのクリスマスマーケットの夜景。

(左)Jena滞在中に参加した、FOCUS PEEM WORKSHOP2015にて。知る人ぞ知るワークショップですが、研究発表+PEEMの講義+実地研修(写真)+食事会・手品の余興という、メルケル社長のおもてなしとクラフトマンシップの神髄が感じ取れる有意義なワークショップでした。(右)期間中、同じくJenaに訪問した宗像先生と出かけたJenaの近郊のアイゼナハのバルトブルグ城にて。暖冬とのことですが、写真を見るだけで寒さが伝わってきます。

◆10月某日◆

Jena大学より、Tobiasさんが来日し、12月初旬まで研究室に滞在します。

左)箕面の滝にて 右)お好み焼きで歓迎会。お好み焼きはいろんな意味で、外国人向け「鉄板メニュー」となります。とくに、ここ大阪では。

◆9月27日◆

研究室旅行 兼 OB会でに三重県鳥羽市に行きました。

(左上)乾杯、(右上)海鮮バーベキューで盛り上がり

(左下)宿で2次会 (右下)さらに内緒話等で盛り上がる

OBあり遠方から来たる、また楽しからずやです。来ていただいたOBの皆さま、Fritz先生、どうもありがとうございました。

◆8月某日◆

水谷研、上田研との4月の合同花見ですが、天候不順のためBBQができなかったので、BBQのリベンジをしました。

左)残暑も和らいできました。

右)2次会はフリッツ先生と石橋の阪大生御用達の某バーへ。

◆8月6日◆

ドイツ・イエナ大学より、トルステン フリッツ先生を招聘教授としてお招きし、セミナーを行いました。夕刻より、物理学専攻・花咲研究室のメンバーを交え、バーベキューで歓迎会を行いました。連日猛暑日でしたが、日ごろの行いがいいせいか?午後は先生とみっちり議論したせいなのか?思いがけず天の恵みの夕立があり、涼しい夜となりました。話も大いに盛り上がりました。

◆7月8日◆

グループ集合写真(卒業アルバム用です) 果たして、最前列に並んだ修了予定者は無事卒業できるのでしょうか?今後の頑張りに期待。

◆5月25-29日◆

(左)議論と酒のクヲリティが高いため、いつまでも熱気冷めやらぬポスター会場での一コマ (右)浴衣のグッデ先生を中心にさらに夜明けまで議論に盛り上がる若者

USD9余話 国際会議USD9が琵琶湖畔で行われ、研究室からは通常の発表のみならず、運営にも参加し、非常によい勉強になりました。ところで、口頭発表直前、まさに前の人の発表中に、やる気と緊張感満載でスタンバイしていた我がノートPCの電源が突然落ちるトラブルがありました。電源を押しても再起動もできません。。。HDDか電源が死んだかと思いました。そばにいた宗像先生のPCを借りてUSBメモリからデータを早業で移して、さも何事もなかったかのように発表したわけですが、ものすごく寿命が縮まりました。某学生の○○さん(特別ニ名ヲ秘ス)がドアをどんと開けて「あのですね、困ったことがおこりました!」と助けを求めてくる時の10倍以上の焦りです。不幸は急に、しかも均等にやってくるので、自分だけは大丈夫と思わずに、常々万全の準備をせねば、というのが教訓になりました。(後で調べると、静電気のわるさが原因のひとつのようです。一旦バッテリを外し、AC電源のみで起動させるとうまくいきましたが、このように焦っているときに、思いつくはずもありません。)

◆4月某日◆

恒例の水谷研、上田研との合同(花見)新人歓迎会が行われました。天候不順のため、初めて室内で行いましたが、それもまた記憶に残ることでしょう。

◆3月26日◆

卒業式、苦楽を共にした装置と一緒に。思うようにデータが出ない、やるせない時にはバットでチャンバーをぶち壊したいと思ったこともあったのでしょうか?そういう時はだいたい自分(人間)の方が間違っていることに気づくのが成長というものでもあり。googleしてもわからない諸問題に対する取り組み方を教えてくれた先生でもあったことでしょう。

左)この日いた人で集合写真(西村君と宗像先生は学会発表中)。たまたま通りかかった元卒研生の森川君を取り込んでの1枚。 右)博士様とUSJのハリポタのアルバイトのようにも見えなくもないマント姿での1枚。

◆3月14日◆

宗像研追い出しコンパ@沖縄料理屋にて。非常に珍しく学外の居酒屋に出かける。

◆3月2日◆

基礎工学部夛田研、産研安蘇研、化学科松本研と合同で、恒例の卒業研究発表会が行われ、B4の4人が研究成果発表をしました。本研究室からの発表者は下記の通り

(写真左上)木下さん

「ルブレン薄膜の構造と局所電子状態 STMからのアプローチ」

(写真右上)岡上くん

「表面吸着分子における電子状態の解明に向けた高機能2PPEプログラムの構築」

(写真左下)國枝くん

「モデルポテンシャルを用いた表面状態の波動関数」

(写真右下)伊藤さん

「時間分解2光子光電子放射顕微鏡の開発とHOPG上のルブレンの観察」

海外から招聘中の先生からの英語の質問があったり、例年よりハードル高きものでしたが、4名とも原稿はしっかり覚えて頑張っていたかと思います。4名とも4月より引き続き本研究室にて修士課程に進学し、研究を継続します。

◆2月17日◆

修士論文公聴会が行われました。

(写真左上)渡辺くん「ルブレン/HOPGの膜成長過程と局所電子状態計測」

(写真右上)村上くん「オリゴチオフェン誘導体単分子膜の電子励起状態ダイナミクス」

4月から企業に就職します。

おまけ1(左下)

宗像先生を前に個人レクチャーしているように見えなくもない構図の発表前の森川くん(卒研OB、化学専攻・産研・谷口研究室)

おまけ2(右下)

閉会の辞by今野先生 オオトリで発表した渡辺君のSTM像つきスライドが残って表示されていて、きれいだと思いがけず偶然褒められるの図

◆2月3日◆

D3の上羽君の博士論文公聴会が行われ、無事合格しました。4月からは岡崎にある分子科学研究所、解良グループにて活躍予定です。ご期待ください。

|

◆11月◆

グループ集合写真より Tinoさん(Jena大学、ドイツ、9-12月滞在)をむかえて。入れ替えで、河北くん、加藤准教授はJena大学に出張中。

◆11月3-8日◆

国際会議ISSS-7、引き続き表面科学学術講演会(松江)での一コマ。

上)宍道湖に沈む夕陽 それでも地球は動いていると感じる瞬間。

左下)松江城 よき日に登城・・・ 右下)説明中のM2 村上君

◆8月29-30日◆

岡山県 日生に研究室旅行兼OB会に出かけました。Fritz先生(Jena大、ドイツ)および多数のOBの方、遠方よりご参加ありがとうございました。

左)海鮮バーベキューを楽しむの図。タコがおいしい海。夜半まで楽しみ、その後宿舎にて、研究のこと、よもやま話などを夜更けまで語らいあいました。 右)集合写真 前年は悪天候中止でしたが、本年は日ごろの行いがよかったせいか、好天に恵まれました。

◆4月14日◆

落花盛ん~9分散り状態の桜の中、 恒例の水谷研、上田(旧江口)研との合同花見兼新人歓迎会が行われました。

◆4月2日◆

理数オナープログラムの研究発表会が行われました。25年度後期の受講生がCu(110)表面における酸化反応について、LEEDを用いた研究の成果発表を行いました。

◆3月27日◆

春の物理学会@東海大学

渡辺君が説明中。

◆3月25日◆

卒業式・修了式後の一コマ。ご卒業・ご進学おめでとうございます。

左)今年は例年より華やかさアップです。 右)集合写真

修士と学士で学位記の文字の大きさが違うようです。この調子で行くと、博士学位記ははみ出るくらいに字が大きくなるはずなのですが。

◆3月14日◆

基礎工学部夛田研、産研安蘇研、化学科松本研と合同で、卒業研究発表会が行われ、B4の4人が研究成果発表をしました。本研究室からの発表者は下記の通り。

(写真左上)斉藤さん

「オリゴチフェン誘導体からなる機能性単分子膜中の分子配向の赤外反射吸収光による評価 」

4月からは民間企業に就職します。

(写真右上)阪上さん

ルブレン/ HOPGの 吸着構造と電子状態観測 ~STMからのアプローチ~」

4月からは他大学の大学院修士課程に進学し、研究を継続します。

(写真左下)西村君

「単層膜 ルブレン/Au(111)の 2光子光電子分光による電子構造の解明」

引き続き本研究室にて修士課程に進学し、研究を継続します。

(写真右下)若山君

「ルブレン/グラファイトの2 光子光電子放射顕微鏡観測」

引き続き本研究室にて修士課程に進学し、研究を継続します。

注)写真に多く見切れているチェック柄の人物は世話人の一人の渡辺君、こちらもお疲れ様でした。

◆2月12-13日◆

修士論文業績発表会後の一コマ。ネクタイでキメた彼が発表したわけではなく、その右隣の河北君が発表者。タイトル「HOPG面上鉛フタロシアニン薄膜における非占有準位のエネルギー分散」。引き続き博士課程に進学し、研究を続けます。

|

◆12月◆

晩秋の学会ラッシュ。表面科学会、関西薄膜表面物理セミナー、表面界面スペクトロスコピーに参加しました。写真は表面界面スペクトロスコピーでスチューデントプライズを受賞したマイスナーさん(右から3人目)と村上君(右から二人目)。

◆9-12月◆

フォーカーさんの帰国後、マイスナーさんが来日し、研究交流をしました。(左)歓迎会にて (右)箕面で人気の例の柚子侍に遭遇。府内は不人気ゆるキャラが充実しており、ワースト3を独占、しかしながら見慣れてくるとポピアンの一本まつげなどは本当に捨てがたいものです。

◆6-9月◆

ドイツ イエナ大学 物理学科 トルステン・フリッツ教授の研究室より、ロマン・フォーカー博士が来日し、3ヶ月研究交流を行いました。グループ写真より、後列右端。前列も後列もなぜか皆さんだいたい背の順に並んでいます。交流プログラムに関しまして、ドイツ学術交流会(DAAD)の予算により、今後3年間の共同研究と、研究者の相互派遣が行われます。

◆8月20日◆

オープンキャンパスでの一こま。説明者は村上君と宗像先生、加藤先生。

◆8月3日◆

高校生対象の体験入学プログラム ひらめきときめきサイエンスでの一こま。担当は渡辺君と助教山田。CD分光器を組み立てて、LED点灯回路を組み立てて、分光実験をしました。2013年の夏はひたすら暑かった。

◆5月27日-6月1日◆

宗像教授、加藤准教授、山田、上羽君がアメリカコロラド州で行われた国際会議Ultrafast Surface Dynamics-8に参加しました。上羽君が1等ポスター賞を受賞しました。

発表中:(左)山田、(右)加藤先生、スライドの右側の写真に見慣れた顔が。。。

(左)大御所に緊張?(右)ポスター賞の小切手をもらった上羽君。小切手決済というのがこれまたアメリカンです。日本での換金手数料の高さに目が飛び出たとか。

これまたアメリカンなお弁当を片手にエクスカーションで出かけた謎の?大陸間弾道ミサイル発射施設。旧軍人のおじさん(黄色い服の人)が一生懸命説明していました。

(左)会場のロッジから。(右)成田-デンバー直行便がB787トラブルで就航キャンセルとなり、乗継と待ち時間が非常に多い旅になりました。ロッキー山脈を下にロサンゼルスまでの機上から。

◆4月10日◆

恒例の水谷研、上田(旧江口)研との合同花見兼新人歓迎会が行われました。前週の嵐のせいであらかた桜は散ってしまいましたが、物理学会のお土産の広島の日本酒を楽しめました。写真左端、緑の服の子は本会における最年少参加者。

◆4月1日◆

理数オナープログラムの研究発表会が行われました。24年度後期の受講生2人(2回生、新3回生)がCu(110)表面における化学反応について、LEEDを用いた研究の成果発表を行いました。2013年度も化学オナーセミナーとして後期に開講予定です。 (Webにはまだ情報が未掲載ですが ) オナーセミナーや、一歩進んだ研究に興味のある化学科のみなさんは、奮って応募してください。

緊張の発表会の模様。難しい実験でしたが、粘り強く取り組みました。

◆3月23、27日◆

ポスター発表の模様(渡辺君、物理学会@広島大学)

卒業式をはさんで23日は化学会(立命館大学@草津)に参加、26日は物理学会@広島大学に参加しました。西に東に忙しい日々でした。昼の学術研究後の夜間特殊研究では海産物と広島風お好み焼きの要点はきっちりと押さえることができた模様です。

桜前線と一緒に帰阪しました。

◆3月26日◆

学士卒業式・修士修了式後の一コマ。ご卒業・ご進学おめでとうございます。

今後の益々のご活躍を期待いたします。

この日いた人で記念撮影。すべりこみで自動車学校の

ご卒業も同時に決めた人がいたとか、いないとか?

◆3月4日◆

基礎工学部夛田研、産研安蘇研と共催で、合同卒業研究発表会が行われ、B4の3人が研究成果発表をしました。夛田研の皆様、お世話ありがとうございました。本研究室からの発表者は下記の通り。

(左)村上君

「単分子膜中の配向解明にけた赤外反射吸収光装置立ち上げ」

引き続き本研究室修士課程に進学し、研究を継続します。

(中)森川君

「Donut型の非占有分子軌道: 2PPと計算からのアプローチ」

本専攻の他研究室修士課程に進学し、研究を継続します。

(右)渡辺君

「鉛フタロシアニン /HOPGにおける分子空間配置と電状態」

引き続き本研究室修士課程に進学し、研究を継続します。

先生方・参加者に発表の講評を聞きながらの懇親会の模様。

例年のように充実した良い会になりました。

このあと、2次会(@夛田研)でざっくばらんな話をしつつ、春の夜がゆっくりと更けました。

◆2月12-13日◆

修士論文公聴会が行われ、M2の3人が研究成果発表をしました。

(左)桐山君

「オリゴチオフェン誘導体からなる機能性単分子膜の作成と2光子光電子分光」

(中)田口君

「HOPG表面におけるフタロシアニンの膜成長過程についての空間配置と電子状態からの研究」

(右)寺脇さん「2光子光電子分光によるルブレン薄膜と単結晶の電子状態の研究」

お疲れ様でした。

◆2月6日◆

大阪大学 フロンティアラボの最終報告会があり、クリスティアンが2PPE-PEEMに関する成果発表を行いました。

Title 「Are There Beaches on Molecular Islands?」 Special Plenary Lecture???

◆1月10日◆

Wolf.Widdra教授がドイツより来訪され、酸化物表面における電子状態計測について、講演を行いました。

|

◆12月7日-8日◆

表面界面スペクトロスコピー2012が吹田市の万博記念公園(ホテル阪急エキスポパーク)にて行われ、寺脇さんと田口君が発表を行いました。本研究室が幹事・世話人を務めました。

(左)受付での一コマ (右)StudentPrize贈呈式での1コマ

◆9月18日-22日◆

第6回分子科学討論会が東京大学で開かれ、上羽君、桐山君、森川君が発表いたしました。写真は桐山君と森川君のポスターセッションの模様。時間を超えて活発な討論がなされました。桐山君の成果は本学産業科学研究所安蘇研究室との共同研究であり、森川君の研究は本専攻・奥村研究室との共同研究です。森川君の研究は優秀ポスター賞を受賞しました。

ポスターセッションの模様、有益なご討論ありがとうございました。

(その他)

(左)重厚感が漂う朝の東京大学本郷キャンパス。石畳がおシャンティ。

(右)スカイツリーと浅草寺。過去と現代の交錯点を望む。

◆8月17日-22日◆

理学研究科と部局間協定を結んだドイツ イェナ大学・物理学科よりT. Fritz教授が研究室に来訪しました。期間中、最近の研究結果について2回のセミナーを行っていただきました。

講演1「Optical in situ Spectroscopy on Epitaxially Grown Organic Films」 8/20

講演2「Quantification of LEED Measurements: Systematic Errors and Application

to Epitaxial Organic Films」 8/21

写真は8月20日のもの。

◆8月17日◆

高校生向けオープンキャンパスが行われ、理学部全体で3000人近くの参加者がありました。本研究室からはポスターで研究内容の説明をしました。お暑い中、ご来場ありがとうございました。矢印の人物は説明係の寺脇さん。

◆8月9日◆

JST 日本クロアチア研究交流事業でザグレブ大学より京大院理・松本研に滞在中のMarko Kralj先生にGrapheneについてセミナーをしていただきました。

◆6月-7月◆

JST 日本クロアチア研究交流事業でザグレブ大学よりIvo Pletikosic 博士が来阪し1ヶ月滞在しました。期間中は研究室でのセミナー、日々のディスカッション、本学工学研究科笠井研究室との合同セミナー、京大松本研への出張セミナー、SPring-8見学などなど、十二分に活発な研究交流がなされました。

写真はお別れ会にて。Ivoさんにクロアチア料理を振る舞っていただいたところ(左)、記念に阪大Tシャツのお土産を渡しました(右)。あまりに美味であったため、料理のレシピを教えてもらったのですが、別の機会に作った際には、どういうわけかこのときのIvoさん作のときほど美味しくならならず?、一部ではまだ研究交流が不十分であることが判明しました。

◆5月19日◆

宗像先生のお誘いで、箕面の滝までハイキングに出かけました。(撮影:上羽君)

◆4月9日◆

毎年恒例の水谷研、上田(江口)研との合同花見兼新人歓迎会が行われました。旧北ブロック物理化学系研究室つながりですが、これをやらないとどうも光路調整に身が入らず、新年度が始まった気がしません。幹事の4回生のみなさん、お疲れ様でした。恒例の2次会は粛々と談話室で行い、深深と夜が更けました。

(左)当初の予定地で火を起こし、準備万端も…

(中)諸般の事情により、場所を移して再開。

(右)バーベキューは夜まで続きました。

◆4月2日◆

理数オナープログラムの研究発表会が行われました。23年度後期の受講生2人(2回生)がCu(110)-(2x1)-O表面における化学反応について、LEEDを用いた研究発表を行いました。24年度も化学オナーセミナーEとして後期に開講予定です。 オナーセミナーや、一歩進んだ研究に興味のある化学科2、3回生のみなさんは、奮って応募してください。

緊張の発表会の様子

◆3月22日◆

卒業式が行われました。進学する人、社会に出る人、進路は分かれますが、今後の

益々のご活躍を期待いたします。

(左)研究室集合写真(この日いた人のみ、全員ではありません)

(中)宗像先生と修了生

(右)μ2PPE-SAM膜グループで(右端に見切れた人も)

◆3月10日◆

基礎工学部夛田研、産研安蘇研と共同で、恒例の4回生卒業研究発表会がありました。本研究室からは2名が発表しました。午前より発表会があり、昼食会はビールを持ち寄っての情報交換会となりました。幹事の安蘇研の皆様、お世話ありがとうございました。本研究室からの発表者は下記の通り

河北 徳明

「角度分解・顕微2光子光電子分光による鏡像準位電子散乱過程の研究」

菊池 信太郎

「オリゴチオフェンを含む自己組織化単分子膜の2光子光電子分光」

(上)河北君 引き続き本研究室で修士課程に進学します。

(下)菊池君 民間企業に就職します。

◆2月28日-3月2日◆

ピッツバーグ大学物理天文学科のH.Petek先生がG-COE招聘教授として研究室に滞在され、期間中2回の特別講義を行ってくださいました。

講演1「When molecules behave like metals:Lessons from superatoms in 0 to 3 dimentions」 2/28

講演2「Excitons in metals: Fact or Fiction?」 3/2

写真は2月28日のもの。

◆2月14日◆

世間では浮足立つイベントがある日のようですが、この日、化学専攻の修士論文業績発表会が行われ、M2の上羽君が2年間の研究成果の発表をいたしました。

タイトル 「ルブレン/グラファイト界面の2光子光電子分光」

上記に加え、時間分解2PPEの測定系の更新にも精力的に取り組んできました。4月から引き続き博士後期課程に進学して研究に励みます。

(右)緊張の質疑応答 (左)安堵の夜の模様、下の7日の写真と若干アングルがかぶりますが、別の日に行われたもの。(撮影はともに宗像先生)

◆2月7日◆

博士論文公聴会が行われ、D3山本亮太君が発表いたしました。

タイトル「吸着誘起非占有電子状態の顕微2光子光電子分光」。

試問は無事合格し、本研究室からは(受託研究生も含めて)3人目の博士誕生となりました。卒業後は4月から民間企業に就職します。4回生で配属されてからの6年間、大変ご苦労様でした。博士課程に入ってからは3度も賞を受賞するほどに研究に精力的に取り組みました。さらなる今後の活躍を期待します。

(左)発表前の模様 (右)安堵の夜、感想戦の模様

◆9月23-26日◆

北海道札幌市で行われた分子科学討論会に参加しました

(山田助教、D3山本君、M1寺脇さん)。

◆9月◆

カールスルーエ(ドイツ)で行われた電子分光の国際会議(ESPMI-VI)に宗像教授、M2上羽君が参加しました。

◆9月2-3日◆

OB会兼研究室旅行が企画されていましたが、台風のため中止となりました。悪天候による中止は史上初めてで大変残念でしたが、OBの皆様、来年の企画にご期待ください。

◆7月29日◆

27-29日は 石井久夫教授(千葉大学 先進科学センター)による集中講義が行われ、29日は学術講演会が行われました。タイトル「光電子を用いた有機半導体結晶のエネルギー準位計測」

◆2月22日 - 4月23日◆

山田助教がフリッツ・ハーバー研究所(ドイツ・ベルリン)に滞在し、研究を行いました。

◆3月9日◆

卒業研究発表会が開催され、寺脇さんが発表しました。

◆2月15日◆

修士業績発表会が開催されました。

磯部 美緒 さん(左) 磯部 美緒 さん(左)

「HOPG表面におけるナフタレンの吸着構造と電子状態」

古澤 潤 君(中)

「顕微2光子光電子分光を用いたグラファイト上のフタロシアニン薄膜成長過程の研究」

南 隆文 君(右)

「鉛フタロアシアニン薄膜の非占有バンドの角度分解顕微2光子光電子分光」

◆1月28日◆

U.Höfer教授(マルブルグ大学 ドイツ)が訪問され、講演会が行われました。

講演のタイトル

「Time-resolved photoelectron spectroscopy of metal - organic interfaces」

|

.gif)

1.gif)

(左)マルブルグ大学の図書館の柵、「

(左)マルブルグ大学の図書館の柵、「