研究室紹介

高分子科学専攻は3つの基幹講座と一つの協力講座からなり、各講座がそれぞれ複数の研究室から構成されています。

(図の講座名をクリックすると、概要紹介へジャンプします。)

基幹講座の研究についてはアニュアルレポートにも紹介されています。

高分子合成・反応化学講座 (高分子反応化学、高分子精密科学、高分子合成化学)

本講座は、高分子反応化学、高分子精密科学および高分子合成化学グループで構成されている。 高分子反応化学グループでは、高分子配位子によるバイオミネラルの創製や、酸化還元金属酵素の活性部位の構造と反応性の関係をモデル化した新しい高分子錯体の合成を行っている。 高分子機能化学グループでは、生体高分子と人工高分子/低分子とをハイブリッド化することによる新規機能発現を目指した研究を行っている。 高分子合成化学グループでは、重合機構の詳細な研究により高選択的なリビング重合系を見いだし、新しい構造や性質、機能を有する高分子を設計・合成する方法を検討している。

高分子反応化学研究室

鬼塚 清孝(教授)、岡村 高明(准教授)

1. 有機金属錯体を用いた新しい重合反応の開発と機能性高分子への応用

2. 金属錯体を構成単位とする機能性高分子錯体に関する研究

3. 金属酵素の活性部位の反応制御機構を簡単な配位子や合成ペプチドにより明らかにする研究

4. 非天然型ペプチドにより新しい高次構造の形成や機能発現を行う研究

5. 新規金属錯体試薬を用いたアミノ酸配列決定などによる蛋白質の解析。

高分子精密科学研究室

橋爪 章仁(教授)、中畑 雅樹(助教)

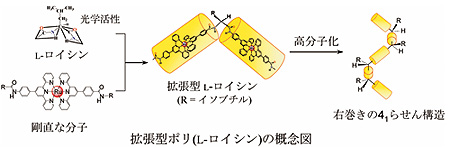

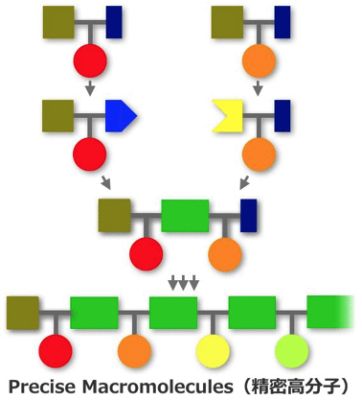

(1) 私たちは高分子性をより深く理解するために、明確な化学構造を有する精密高分子の創製に挑戦しています。

(2) 私たちは精密高分子を用い、高分子の本質(高分子性)をより深く理解するために研究しています。

(3) 私たちは精密高分子を用いて、生体高分子に匹敵する高性能高分子の創製を目指しています。

高分子構造・物性・機能論講座 (高分子物理化学、高分子材料設計学)

本講座は、高分子物理化学、高分子材料設計学の2グループで構成されている。 高分子物理化学グループでは、様々な高分子およびポリマーアロイの緩和過程を測定し、高分子鎖の分子運動と高次構造の外部場による制御を検討している。 高分子材料設計学グループでは、非共有結合と共有結合を駆使した、様々な機能を有する高分子材料を展開させている。

高分子物理化学研究室

井上 正志(教授)、松宮 由実(教授)、浦川 理(准教授)

1. 高分子のアーキテクチャと分子運動

2. 高分子固体の流動光学と非線形レオロジー

3. ソフトマターの流動誘起構造

4. 超分子ポリマーの構造と分子運動

5. 水溶性高分子の水和

6. 高分子複合系の構造と分子運動

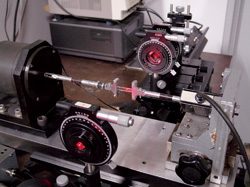

変形を加え、応力と複屈折を同時測定する装置

高分子材料設計学研究室

高島 義徳(教授)、山岡 賢司(助教)

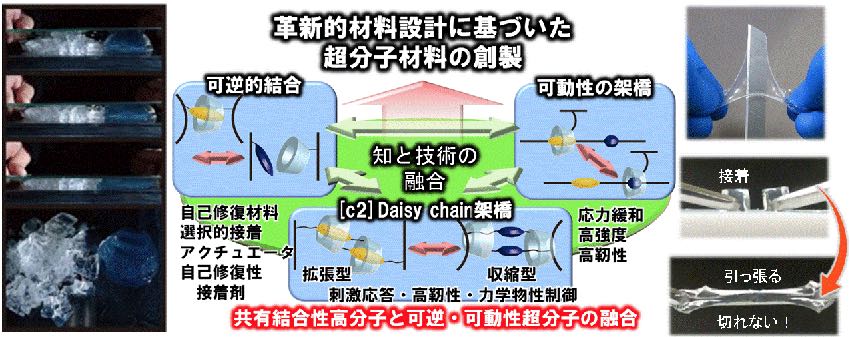

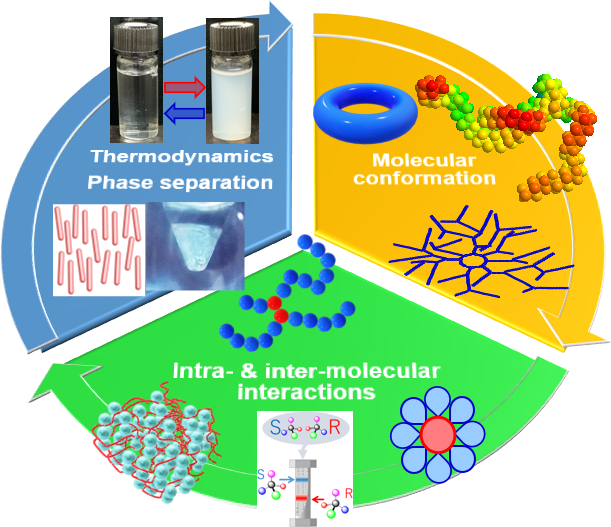

高分子材料の用途として、接着から、刺激応答材料、力学特性材料など様々な用途があり、要求される機能も多様化しています。 従来の分子設計では、要求されるすべての機能に答えるには、限界があり、新たな分子設計・材料設計が必要と考えられます。 当研究室では非共有結合と共有結合を駆使して新たな“うれしさ”と”価値感の創造”を目指した高分子材料を展開させています。 図に示した可逆的な結合や可動系の架橋を駆使するとことで、アクチュエータ、分子接着材、自己修復性材料、分子認識材料、バイオマテリアルへ展開しています。

高分子凝集系科学講座 (高分子構造科学、超分子機能化学、高分子溶液学)

本講座は、高分子構造科学、超分子機能化学および高分子集合体科学のグループで構成されている。 高分子構造科学グループでは、高分子固体の構造と物性との関わりを分子レベルから理解するために必要な構造情報と分子間相互作用の情報を収集し、 それに基づいて物性の理論的予測やシミュレーションを行っている。 超分子科学グループでは、シクロデキストリンなどの環状分子が高分子鎖を貫いた超分子構造を形成することを発見し、様々な構造と機能を有する超分子の構築を検討している。 高分子溶液学グループでは、高分子集合体を形成する新規高分子の合成、さまざまな高分子系が形成する集合体の構造解析とその形成機構の解明、 および高分子集合体の構造と物性の関係の確立をめざしている。

高分子構造科学研究室

今田 勝巳(教授)、川口 辰也(講師)、竹川 宜宏(助教)

1. 回転分子モーターである細菌べん毛の回転機構の解明

2.べん毛モーターの形成機構の解明

3. 細菌の蛋白質輸送装置システムの構造と機能の解明

4. 細菌の環境センサーユニットの構造と機能の解明

5. 高分子/低分子複合体の構造とその形成機構に関する研究

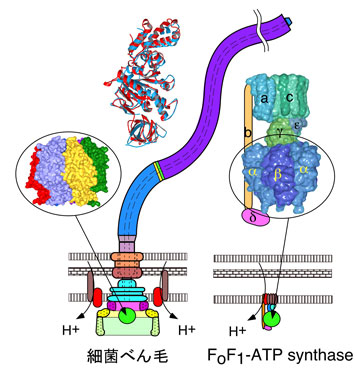

べん毛輸送装置とATP合成酵素の類似性

超分子機能化学研究室

山口 浩靖(教授)、小林 裕一郎(助教)

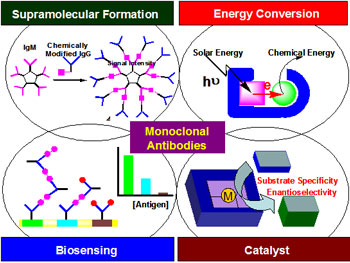

これらの分子を特異的に集積した材料を創製することにより、新規機能発現を目指します。

高分子溶液学研究室

寺尾 憲(教授)、髙橋 倫太郎(准教授)

1) 多糖およびその誘導体の分子形態と分子認識能

2) 環状高分子・分岐高分子の分子形態と低分子との相互作用

3) 分岐高分子―貧溶媒系の集合体形成および相分離挙動

4) ナノ粒子と高分子の複合体形成挙動

情報高分子科学講座(協力講座) (電子線構造生物学、蛋白質結晶学、超分子構造解析学)

協力講座として、大阪大学蛋白質研究所の電子線構造生物学研究室、蛋白質結晶学研究室および超分子構造解析学研究室の3研究室がある。 それぞれの研究室に大学院生が配属され、蛋白質の溶液中や結晶状態における立体構造に関して、活発な研究活動が行われている。

電子線構造生物学研究室(蛋白質研究所)

加藤 貴之(教授)、高崎 寛子(助教)、大出 真央(助教)

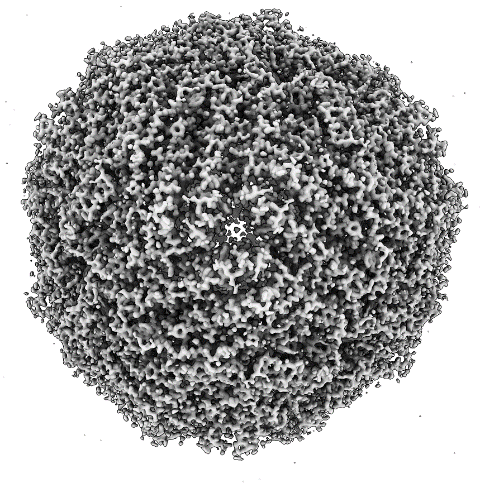

生命活動維持の根幹を担う蛋白質は、アミノ酸が鎖状につながった高分子で、その配列によってプログラムされた立体構造を形成します。 蛋白質の立体構造と機能は密接に関係しており、立体構造が破壊されるとその機能を失います。 そのため、蛋白質の立体情報は生命科学のみならず、医学分野特に創薬にとっても最も重要な基盤情報といえます。 我々は分子モーターの立体構造をクライオ電子顕微鏡によって解析し、 蛋白質が溶液中でどのような構造変化をすることで化学エネルギーを運動エネルギーに変換しているかを明らかにします。 また、クライオ電子顕微鏡による高分解能解析の方法と試料調製法を開発しています。

1. 回転分子モーターのエネルギー変換機構の解明

2. 生体分子の溶液中での構造変化解析法の開発

3. レセプター蛋白質の構造と機能の解明

4. クライオ電子顕微鏡の高分解能構造解析手法の開発

5. クライオ電子顕微鏡の構造解析用試料調製法の開発

1.53Åで解析されたアポフェリチンの構造

蛋白質結晶学研究室(蛋白質研究所)

栗栖 源嗣(教授)、川本 晃大(准教授)

生命システムのなかで、蛋白質はネットワークを形成しながら機能しています。 我々は、蛋白質結晶学の手法で複合体状態の蛋白質を結晶化し、結晶構造に基づいて生命システムを理解しようという研究室です。 精製・結晶化した蛋白質の構造を解析することで、全ての生命現象を理解できるとは思いませんが、 「呼吸」、「光合成」、「生体運動」などに限って考えた場合、その働きは複合体蛋白質の結晶構造を基に理解することができます。 今にも回り出しそうな状態で構造解析されたF1-ATPaseの結晶構造(1998年ノーベル化学賞)などはその良い例でしょう。 我々の研究室では「光合成」「分子モーター」「生体超分子」をキーワードに、以下のような研究プロジェクトを進めています。

1. 光合成生物のエネルギー変換反応、レドックス代謝ネットワークの構造生物学

2. 巨大な生体分子モーターであるダイニンの構造-機能相関の解明

3. 金属蛋白質の精密構造解析

ダイニン分子モーターの結晶構造

超分子構造解析学研究室(蛋白質研究所)

中川 敦史(教授)、山下 栄樹(准教授)、松田 真(助教)

2. 生体超分子ビームラインの開発・整備・管理

3. 脳・神経系に関連するタンパク質の構造プロテオミクス

4. 微小結晶からのデータ処理技術の開発

5. ターゲットタンパク研究プログラムに関連するタンパク質群の構造解析

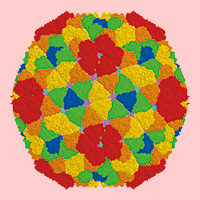

生体超分子複合体は、個々のタンパク質/核酸コンポーネントが会合することによって初めてその機能を持つため、 個々のコンポーネントではなく、超分子複合体全体の立体構造を決定することが重要です。 本研究系では、イネ萎縮ウイルス、超好熱菌由来ウイルス様粒子といった生体超分子複合体や生物科学的に興味のあるタンパク質の立体構造決定行うと同時に、 SPring-8の生体超分子構造解析ビームラインの開発を中心とした、生体超分子複合体のX線結晶構造解析のための新たな方法論の開発を行っています。 また、文部科学省ターゲットタンパク研究プログラムに参加し、構造解析の技術開発やいくつかの重要なタンパク質群の構造解析研究を進めています。

安全衛生管理部(協力講座)

2. 水素結合のスイッチングによる光-化学エネルギー変換系の研究

3. リアルタイム微量化学物質検出技術の開発

4. 安全風土の構築を目指した大学における安全教育手法の開発

5. 世界の大学における事故の調査・分析

当研究室は、大学を構成する全ての人の安全と衛生の管理を行う安全衛生管理部の中にあり、そのミッションである、 学生・教職員に対する安全衛生教育・講習を通した大阪大学の安全風土の醸成を行うと共に、広く科学技術の安全に寄与する研究を行っています。 現在は、リチウムイオン二次電池の本質安全化を目指した低障壁イオン伝導性高分子電解質の研究、 光によって化学的性質を制御できる分子の研究、様々な化学物質が生体に与えるストレスに対する生物の遺伝子レベルでの応答に関する研究を進めています。 また、学内のみならず日本、世界の大学内の事故に関する調査研究を行い、様々な分野での事故から共通の要因を探り出すことで、 より安全な研究・実験操作の提言・指導を行っています。